식민지기 한센병 환자를 둘러싼 죽음과 생존

Death and Survival of Patients with Hansen’s Disease in Colonial Korea

Article information

Abstract

The purpose of this research is to describe how Hansen’s disease patients experienced the modern system of control of Hansen’s disease introduced by Japan, and the inimical attitude of society against them in colonial Korea. The study also seeks to reveal the development of the system to eliminate Hansen’s disease patients from their home and community to larger society and leprosarium in this era. Sorokdo Charity hospital (SCH), a hospital for Hansen’s disease patients, was built in 1916, and vagrant Hansen’s disease patients began to be isolated in this hospital beginning in 1917 by the Japanese Government-General of Korea (JGGK). Once the police detained and sent vagrant Hansen’s disease patients to SCH, stigma and discrimination against them strengthened in Korean society.

Because of strong stigma and discrimination in Korean society, Hansen’s disease patients suffered from daily threats of death. First, their family members were not only afraid of the contagiousness of Hansen’s disease but also the stigma and discrimination against themselves by community members. If a family had a Hansen’s disease patient, the rest of community members would discriminate against the entire family. Furthermore, because Hansen’s disease patients were excluded from any economic livelihood such as getting a job, the existence of the patients was a big burden for their families.

Therefore, many patients left their homes and began their vagrancy. The patients who could not leave their homes committed suicide or were killed by their family members. The victims of such deaths were usually women, who were at the lower position in the family hierarchy. In the strong Confucian society in Korea, more female patients were killed by themselves than male patients. Moreover, all of patients victims in the murder were women. This shows that the stigma and discrimination against Hansen’s disease patients within their families were stronger against women than men.

Strong stigma and discrimination made the patients rely on superstition such as cannibalism. Patients believed that there were not any effective medicine. There were a few reports of patients who were cured, and many were treated with chaulmoogra oil in the modern Hansen’s disease hospitals. Eating human flesh was known as a folk remedy for Hansen’s disease. As such, patients began to kill healthy people, usually children, to eat their flesh. Increased stigma led to increased victims.

Hansen’s disease patients who left their homes faced many threats during their vagrancy. For survival, they established their own organizations in the late 1920’s. The patients who were rejected to be hospitalized in the Western Hansen’s disease hospital at Busan, Daegu, and Yeosu organized self-help organizations. The purpose of these organizations was first to secure the medicine supply of chaulmoogra oil. However, as stigma and discrimination strengthened, these organizations formed by Hansen’s disease patients demanded the Japanese Government-General of Korea to send and segregate them on Sorok island. They did not know the situation of the inside of this island because news media described it as a haven for patients, and very few patients were discharged from this island to tell the truth.

On this island, several hundreds of patients were killed by compulsory heavy labor, starvation, and violence. They were not treated as patients, but as something to be eliminated. Under strong suppression on this island, the patients resisted first by escaping this island. However, in 1937, some patients tried to kill a Korean staff but failed. Attempted murderers were all put in the jail, also located on this island. In 1941, a patient murdered another patient who had harassed other patients, and in 1942, Chunsang Lee, a patient, killed the director of Sorok island. These instances show that there was a system to eliminate Hansen’s disease patients in colonial Korea.

1. 머리말

이 연구는 일본을 통해 식민지 조선에 이식된 근대 한센병 관리정책과 이로 인하여 변화한 조선 사회를 한센병 환자들이 어떻게 경험했는지 밝히는 것을 목적으로 하고 있다[1,]. 그리고 한센병 환자들이 겪은 낙인과 차별의 경험을 그들을 둘러싼 죽음을 중심으로 드러냄으로써 식민지기 소록도를 정점으로 사회 말단의 가족까지 한센병 환자를 체계적으로 절멸시키는 시스템이 형성되었음을 밝히고자 한다. 선행연구는 대부분 일본을 통해서 조선에 이식된 한센병에 대한 근대지식과 조선총독부에 의하여 설립된 소록도자혜의원의 영향으로 한센병 환자에 대한 낙인과 차별이 강화되었다는 시각을 공유하고 있다. 조선총독부가 1916년 소록도자혜의원을 설립하고, 1917년부터 부랑하는 한센병 환자를 단속하여 소록도에 수용하기 시작하면서부터 한반도에서 한센병 환자에 대한 낙인과 차별이 강화됐다(정근식, 1997a, 1997b). 서양 나병원(癩病院)은 상대적으로 입퇴원이 자유로웠기 때문에 낙인과 차별 강화의 책임에 자유롭다는 주장이 있지만(최병택, 2010), 사회통제라는 측면에서 낙인과 차별의 강화에 책임이 있다는 것은 부정할 수 없다(최정기, 1994; 정근식, 1997a). 예를 들어 서양 나병원이었던 여수애양원에서는 소록도보다 앞서 한센병 환자에 대한 단종수술을 실시했다(김재형·오하나, 2016).

선행 연구들이 주로 나(癩)시설을 중심으로 한센병 환자에 대한 낙인과 차별을 설명하려 했다면 서기재(2017)는 한센병 환자에 대한 낙인과 차별의 강화 현상을 제국의학이 미디어를 통해 대중을 동원한 결과로 보았다. 그리고 김미정(2012)은 신문기사 분석을 통해 당시 조선사회의 한센병 환자에 대한 부정적 인식이 있었음을 보여주었다. 이 두 연구는 모두 사회에서의 한센병 환자에 대한 낙인을 주목했다는 점에서 가치가 있지만, 1930년경 이후의 신문기사와 자료를 주로 분석함으로써 시설과 제도의 도입 이후 1920년대 이미 조선사회에 뿌리 내리고 있던 한센병 환자 낙인과 차별을 간과하고 있는 문제가 있다. 이 문제는 시설과 제도가 만들어내는 사회적 효과와 결과 그리고 그 과정에 관해 설명하지 못한다는 문제로 이어진다. 한센병 환자에 대한 낙인과 차별은 총독부가 일방적으로 이식하고 강화시켰던 것인가? 사회는 낙인의 강화와 확산 과정에서 어떠한 역할을 했는가? 그리고 환자들은 제도로 인해 변화된 사회의 인식과 태도를 어떻게 경험하고 있었는가에 대한 질문에 대해서 답하고 있지 못하다.

이러한 이유에서 식민지기 한센병 환자가 낙인과 차별을 실제 어떠한 방식으로 경험했는가에 관한 연구는 많지 않다. 한센병 환자의 차별 경험은 주로 나 시설을 중심으로 서술되는데 그 이유는 시설에서의 자료와 증언이 더 잘 남아 있기 때문이다(정근식, 1997a; 1997b). 식민지기 한센병 환자의 차별 경험은 『한센인 인권실태 조사』(국가인권위원회, 2005)에 일부 포함되었다. 이들의 차별 경험은 『한센병 고통의 기억과 질병정책』(국사편찬위원회, 2005), 『국립소록도병원 구술사료집 1: 또 하나의 고향 우리들의 풍경』, 『국립소록도병원 구술사료집 2: 자유를 향한 여정, 세상에 내딛는 발걸음』 등의 구술 작업에도 포함되어 있다. 차별 경험에 대한 자료가 주로 구술에 의존하고 있는 이유는 자료의 한계 때문이다. 그러나 이들 구술 작업에서 주목하고 있는 것은 소록도라는 공간이었기 때문에 이들이 가족과 사회에서 경험한 차별은 단편적으로 드러나고 있을 뿐이다. 한편 자료의 한계를 극복하고 차별과 고통의 경험을 드러내기 위해 연구자들은 한센인이 저술한 문학작품에 대해 주목했다(정근식, 2004; 최명표, 2005; 한순미, 2010, 2012a, 2012b, 2016; 김학균, 2011). 한센인이 저술한 문학작품 속 등장인물의 차별 경험은 저자가 자신의 경험에 바탕을 둔 것이라는 점에서 연구적 가치가 있지만, 이 경험들은 분산되어 있으며 동시에 개인적인 것이어서 보편성을 갖는다고 보기 힘들다.

이 연구는 식민지기 신문자료 등의 자료를 통하여 한센병 환자의 차별 경험을 가족과 사회, 그리고 나시설로 구분하여 살펴보고자 한다. 식민지 조선에는 한센병에 대한 엄청난 수의 기사가 쏟아졌지만 한센병 환자에 대한 일상적인 무시, 모욕, 비난 등의 차별행위는 잘 기록되지 않았다. 반면 한센병 환자를 둘러싼 죽음은 자주 기록되었는데, 죽음의 기록에는 일상적 차별행위 등이 배경으로 드러난다. 이러한 이유에서 이 연구는 식민지기 한센병 환자를 둘러싼 죽음에 주목하여 이들이 겪었던 낙인과 차별을 드러내고자 한다. 또한 이 연구는 한센병 환자들이 일상적인 죽음의 위협을 피하기 위한 노력에도 주목한다. 한센병 환자는 죽음을 피하고 생존을 위하여 가족-사회-나시설로 긴 여정을 떠난다. 그러나 그들이 최종적으로 도착한 한센병 시설은 궁극적인 죽음의 공간이었다. 식민지 조선에서 그들이 마음 놓고 살 수 있는 공간은 그 어디에도 없었다.

2. 한센병으로 인한 가족 관계의 해체: 자살과 살해

1) 한센병 환자의 자살

1916년 2월 24일 조선총독부는 소록도자혜의원 설립을 공포했고, 1917년부터는 「나환자수용에 관한 건(癩患者收容関スル件)」에 의거하여 “노상이나 시장 등에서 배회하는 병독전파의 우려가 있는” 부랑 한센병 환자를 수용하기 시작했다(국립소록도병원, 2017a: 35, 38-39). 그러나 강제격리법의 실시 이후 1920년대 초반은 오히려 부랑 한센병 환자 수가 급증하고 이들에 대한 공포심이 심화됐다. 전통사회에서도 한센병 환자는 외모의 변형 때문에 기피의 대상이 되었으리라 생각되지만, 세균론에 근거한 근대적 전염관의 부재로 추방이나 격리는 존재하지 않았다(김재형, 2019a: 131-132). 특히 수십, 수백명의 한센병 환자가 도시를 배회하는 새로운 현상은 대중의 상상력을 자극했고 그 결과 1922년에는 전남 담양과 충남 강경에는 각각 수천 명의 한센병 환자 무리가 습격할 것이라는 괴담이 돌았다[2,]. 직업을 구할 수 없어 구걸 등으로 생계를 유지하는 도시의 한센병 환자는 위생과 치안이라는 이중의 사회문제가 되었다. 이에 따라 1924년경부터 도시민들은 관련 기관에 한센병 환자를 도시에서 추방해 달라고 요구하기 시작했다(김재형, 2019a: 134). 1920년대 중반에 이르면 조선사회에서 한센병 환자는 위생 뿐아니라 치안에도 문제가 되는 집단이 되었다.

부랑 한센병 환자가 급증하게 된 이유는 첫째, 도시에 있는 서양나병원에 치료를 위해 환자들이 몰렸기 때문이며, 둘째, 1920년대 조선총독부의 농업 수탈 결과 농촌 빈민이 도시로 대거 이주하는 과정 중에 경제활동에서 배제된 한센병 환자들 역시 구걸 등을 위해 도시로 흘러 들어갔고, 셋째, 한센병 환자에 대한 낙인 때문에 환자들은 더는 집에 머무를 수 없었기 때문이다(김재형, 2019a: 137-138). 그렇다면 한센병 환자는 자신의 집에서 어떠한 낙인과 차별에 시달렸기에 집을 떠나 도시로 향했을까? 부랑 한센병 환자가 급증하기 시작한 1920년대 중반 한센병 환자의 자살사건이 신문기사에 소개되기 시작했다.

신문지상에 최초로 등장하는 한센병 환자의 자살 사건은 1926년 8월 13일 동아일보에 실린 「나병여자자살」이라는 제목의 기사이다. 이 기사에 의하면 동래군에서 한센병에 걸린 한 30대 초반의 여성이 갑자기 사망한 사건이 발생했다[3,]. 지역주민은 처음에 이 여성의 죽음을 남편 등 가족에 의한 타살로 의심했으나, 의사들의 검시 결과 알코올 중독자로 판명되어 자살로 결론 내려졌다. 알코올 중독과 자살 사이에 어떠한 인과관계가 있는지 현재 알지 못하지만, 당시 한센병에 관한 사회적 인식을 짐작할 수 있다. 즉 지역주민이 처음에 한센병에 걸린 여성의 사인을 가족에 의한 타살로 의심했던 것을 보았을 때, 1920년대 중반 한센병에 걸리는 것은 심지어 가족에 의해 살해당할 상황으로 인식하고 있었음을 알 수 있다. 이 기사를 시작으로 한센병 환자의 자살에 관한 기사가 점차 증가했다. 같은 해인 1926년 11월경 충남 모산역(毛山驛, 현 배방역) 근처에서도 한센병 환자 자살 사건이 발생했다[4]. 이 한센병 환자는 집에서 치료도 해주지 않고 오히려 자신을 쫓아내자 이를 비관하고 달리는 열차에 뛰어들어 자살을 감행했다.

1927년 8월에는 광주 양림동에 위치한 나병원 앞에서 30세의 남성이 소나무 숲속에서 목을 매고 자살했다[5,]. 이 청년은 1920년경 한센병이 발병하자마자 광주 나병원에 입원해 7년 여간 치료를 받고 1927년 6월에 완쾌 판정을 받아 고향인 고흥의 집으로 돌아갔다. 그러나 계모를 비롯하여 동생들까지 접근을 싫어하고 냉대하자 이를 비관하여 다시 나병원으로 들어가려 했으나, 당시 광주나병원은 한센병 환자에 대한 거부감이 강했던 지역사회의 요구로 여수로 이전 중에 있었기 때문에 입원을 거절당하자 며칠을 병원 근처를 배회하다가 갈 곳이 없어 자살한 것이다. 이 청년에 대하여 다른 가족들이 접촉을 피한 것을 보아 낙인과 차별의 주요 원인은 전염성 때문임을 알 수 있다. 심지어 병원에서 완치 판정을 받았음에도 가족 구성원이 피한 것은 이 질병이 불치의 질병이라는 인식도 있었을 것으로 추정할 수 있다. 같은 해 4월 경남 산청군 단성면에서도 30세의 남성이 한센병에 걸려 고통스러운 데도 가정 형편이 넉넉하지 못해 치료를 제대로 받지 못하자 이를 비관하여 목을 매고 자살했다[6].

표 1은 식민지기 신문 지상에 소개된 한센병 환자 자살 사건의 기사를 기사 게재일, 성별, 나이, 자살 장소 및 방법, 그리고 자살 이유로 정리한 표이다. 식민지기 한센병 환자의 자살은 19건이 기록되어 있다.

총 19명의 한센병 환자 자살자 중 11명이 남성이고 8명이 여성으로 남성 자살자가 조금 더 많다. 그러나 한센병이 여성보다는 주로 남성에게 발병하는 것을 보았을 때, 여성 한센병 환자의 자살률은 남성에 비해 훨씬 높다고 볼 수 있다[7]. 다음으로 자살자의 연령을 보면 불명인 2명을 제외한 17명 중 10대 1명, 20대가 8명, 30대가 5명, 40대 2명, 50대 1명으로 주로 젊은 층의 자살자가 많음을 알 수 있다. 자살 장소 및 방법은 성별로 구분했을 때 매우 특이한데 남성의 경우는 달리는 기차에 몸을 던져 자살하는 방법을 선택하고(6건), 여성의 경우는 주로 목을 매거나 물에 뛰어들어 자살하는 방법(6건)을 선택하고 있다.

자살의 주된 이유는 병으로 인하여 가족과의 관계가 악화됐기 때문으로 보인다. 병으로 인하여 가족이 냉대하거나, 이혼하거나, 또는 가족에게 부담을 주기 싫어 자살한 사례가 총 10건으로 가장 많은 이유를 차지한다. 즉 한센병 환자에 대한 사회의 낙인과 차별은 환자와 가족과의 관계를 해체하고 있었다. 한센병에 걸린다는 것은 생산활동에서 배제되는 것을 의미했기 때문에 가족에게 경제적으로 부담되는 것이었다. 더군다나 이 질병이 치료 불가능하다는 인식에 상황이 개선될 것이라는 전망을 할 수 없다는 것 역시 극단적인 방법을 선택하게 되는 요인으로 작용했다. 이 질병이 치료되지 않는다는 막막함 때문에 비관해서 자살한 사건도 6건이나 있었다. 당시 서양나병원에서는 대풍자유 치료제의 사용으로 완치환자가 나왔지만 언론에는 소개되지 않았고 오히려 한센병은 치료할 수 없는 질병으로 묘사되었기 때문이었다(김재형, 2019b).

그리고 가족 구성원 중에 한센병 환자가 있다는 것은 가족 전체가 낙인찍히고 공동체에서 배제당하는 것을 의미하기도 했다[8,]. 가족 구성원이 한센병에 걸려 주변의 냉대를 받게 되자, 비한센병 환자인 다른 가족이 자살한 사건도 2건이 있었다. 그만큼 한센병 환자에 대한 낙인과 차별은 심각한 것이었다. 예를 들어 박선주(가명)는 열세 살이 되던 해인 1941년 한센병이 발병한 것이 마을에 알려지자 겪었던 경험을 다음과 같이 증언했다[9].

전라도는 유독 더 그러잖아, 딴 데보다도 전라도는 유독히 병을 많이 꺼려요. 그러기 때문에 동네에서는 동네 샘물도 못 먹게 하제, 동네 놀러도 못 가게 하제, 그러니까 집에서 꽉 들어앉어 있는 거제, 한 1년 동안.……그 이듬해 1942년도에 결국은 지금은 경찰, 그때는 순사라고 그랬죠, 순사한테 고발을 해가지고 순사가 강제로 끌고 소록도로 넌 것이지요. 마을 사람들이 신고를 한 거여.

즉 가족 내 한센병 환자가 있으면 동네 우물도 사용하지 못하는 등 마을에서 집단적인 따돌림을 겪게 되고, 종국에는 신고당해 경찰에 의해 소록도로 끌려가게 되는 것이다. 이러한 경험은 식민지기 한센병 환자에게 일반적인 것이었다. 한편 1920년대부터 한센병 환자들이 가족과 고향을 떠나 병을 치료하기 위하여 도시로 몰리는 현상이 발생한 것을 보면, 자살자들은 차마 집과 고향을 떠나지 못하여 자신의 목숨을 끊은 것으로 보인다.

2) 가족에 의한 한센병 환자 살해

그렇다면 한센병에 걸려 집을 떠나거나 자살하지 않은 한센병 환자는 가족 내에서 어떠한 경험을 하게 되는가? 1930년부터 한센병에 걸린 환자를 가족이 살해하는 사건이 기사에 등장하기 시작했다. 1930년 10월 전남 함평군에서는 50세의 남성이 부랑하던 25세의 여성과 우연히 만나 결혼을 했는데, 아내에게 한센병이 발병하자 처음에는 치료를 위하여 노력했으나 차도가 없자 함평천에 빠트려 죽였다가 체포되는 사건이 발생했다[10,]. 1931년 9월에 경남 고성군에서는 친척인 64세와 32세의 두 명의 남성이 자신의 친척 여성(49세)을 불에 태워 죽였다[11]. 경찰 조사 결과 살해당한 여성은 한센병 환자로, 이 남성들은 환자인 여성의 어머니가 사망하여 장사를 지내는 중 고인의 의복 등을 불에 태울 때 환자를 그 불 속에 던져 살해했다. 살해 이유는 기사에 나오지 않지만 가해자들은 한센병 환자인 친척 여성을 매우 부담스러워한 것으로 보인다.

다음 해인 1932년에도 경남 함안군에서 한센병에 걸렸다고 남편에게 쫓겨나 집으로 돌아온 자신의 딸을 그 부모가 부자를 먹이고 물에 빠트려 살해했다[12,]. 1935년에는 8년 전 한센병에 걸린 숙모를 조카가 병원에 데려간다고 속이고 집을 나선 뒤 강물에 빠트려 죽인 사건이 들통났다[13]. 식민지기 한센병 환자가 살해되는 사건은 모두 가족 구성원에 의하여 벌어졌다. 가족 내에서 벌어지는 한센병 환자에 대한 살해사건 수는 많지는 않지만, 환자에 대한 낙인과 차별의 강도가 그만큼 심각했음을 보여준다. 가족 내 한센병 환자는 살해해야 할 만큼 다른 구성원에게는 큰 부담이었다. 그러나 피해자는 모두 가족 내에서 힘이 약하고 가장 지위가 낮은 여성이었다. 즉 가부장제 질서가 강한 식민지 조선 시대에 여성에게 한센병에 걸린다는 것은 가족으로부터 죽임을 당할지도 모르는 위험한 사건이었다.

한편 사회적 낙인과 차별이 자신의 자식에게 이어질지도 모른다는 두려움은 한센병 환자의 자식 살해로 이어지기도 했다. 1916년 경기도 양주군에 사는 33세의 한 여성은 자신의 남편이 한센병으로 사망한 직후 딸을 낳았으나 다른 사람들이 “문둥이 자식이라고 조소를 하며 배척을 할 터이니 아이를 살려두었다가는 남부끄럽기만 하다”고 생각하여 아이를 살해하여 밭에 버렸다가 발각되었다[14,]. 비슷한 일이 1931년 12월에도 벌어졌다. 경북 의성군 다인면에 사는 41세의 여성이 딸을 출산했는데, 자기 남편이 “문둥병으로 고민하는 것을 보고 자식의 장래를 생각하고 눈물을 흘리면서도 눌러 암살을 시킨” 것이 드러나 검거되었다[15,]. 1933년에도 경남 합천군의 27세 남성 한센병 환자가 생활고에 시달리다가 자신의 아들이 “병신의 자식으로 태어나서 장래에 행복은 고사하고 강보에서부터 이다지 불행하게”된 것을 비관하여 목을 잘라 살해했다[16]. 즉 이 세 사건은 한센병에 걸리지 않은 자식일지라도 부모가 한센병 환자일 경우 부모에 대한 낙인과 차별을 같이 받게 된다는 것을 보여준다. 자신이 받는 낙인과 차별을 자식이 경험할지도 모른다는 것은 또 다른 고통이었을 것이다.

그러나 가족 내에서 한센병 환자를 둘러싼 살인 사건은 모든 가족 구성원에게 동일하게 벌어지는 것은 아니었다. 일반적으로 가족 내 연장자가 연소자를 살해하는 경향을 보이며, 피해자는 모두 여성이었다. 즉 유교적 질서가 강한 가부장제 사회에서 한센병 환자에 대한 낙인과 차별은 가족 내에서 지위가 더 낮은 연소자나 여성에게 더 강하게 영향을 미쳤다. 한센병 환자에 대한 사회적 배제는 그들 가족에게까지 확장되었고, 그 결과는 한센병 환자의 가족 내에서의 배제로 이어졌다. 한센병 환자는 사회에서뿐만 아니라 가족에서도 받아들일 수 없는 존재가 된 것이다. 이러한 상황에서 한센병 환자가 선택할 방법은 제한적이었을 것이다. 첫째 가족의 이해를 받고 집에 숨어 있거나, 둘째 가족의 양해를 구하지 못하면 집을 떠나 부랑생활을 해야만 했다[17]. 그리고 셋째 양해를 구하지 못했으나 집을 떠나 부랑생활을 하지 못한 사람들이 할 수 있는 또 하나의 선택지는 자신의 목숨을 스스로 끊는 것이었다. 마지막으로 스스로 목숨을 끊지 못하고 가족 내 위계질서에서 하층에 있는 아이들이나 여성은 다른 가족 구성원에 의하여 살해당하기도 했다. 식민지 조선에서 한센병에 걸린다는 것은 환자들에게 이렇듯 절망적인 상황에 놓였다는 것을 의미했다.

3. 생존을 위한 노력과 죽음: 인육 섭취

식민지 조선에서 한센병에 걸린다는 것은 사회뿐만 아니라 가족 내에서도 배제되는 것을 의미하게 되었다. 즉 한센병 환자는 극한의 절망적인 상황에 놓이게 되는 것이며, 이러한 절망에서 벗어날 방법은 완치뿐이었다. 그리고 질병을 치료하기 위하여 환자들이 선택할 수 있는 방법의 하나는 서양선교사들이 세운 나병원이나 소록도에 입원하는 것이었다. 식민지기 서양나병원과 소록도 모두 한센병의 치료제로 대풍자유를 사용했는데, 초기 환자의 경우 대풍자유는 어느 정도의 치료 효과가 있었다(김재형, 2019b). 그러나 서양나병원과 소록도는 항상 환자로 가득 차 있었기 때문에 입원하지 못하고 도시를 배회하는 환자들이 훨씬 더 많았다(김재형, 2019a). 또한 사회에서 서양나병원과 소록도에서 사용하는 대풍자유의 효과는 전혀 알려지지 않았기 때문에 한센병은 치료 불가능한 천형병으로 여겨졌다(김재형, 2019b).

철저하게 사회적으로 배제된 한센병 환자들이 절망적인 상황에서 벗어날 수 있는 유일한 방법은 병에서 낫는 것이었다. 그러나 병원에 입원할 수도 없고, 더군다나 효과적인 치료제의 존재도 모르거나 구할 수도 없는 상황에서 환자들이 선택할 방법은 구전으로 전해지는 미신을 따르는 것이었다. 그러한 미신은 절박한 환자들에게 더욱 강력한 영향을 미쳤다. 일본은 한일병합 이후 원활한 식민통치와 지배의 정당성을 획득하기 위하여 다양한 사회조사를 실시했는데, 이러한 사회조사의 결과물 중 하나가 1915년 출판된 『조선위생풍습록』(朝鮮衛生風習錄)이다. 이 책에는 민간치료에 관한 다양한 속설이 정리되어 있는데 한센병과 관련된 속설도 다음과 같이 포함되어 있었다[18].

-

나병에는 4-5세 남자아이의 음경이 효과가 좋다고 믿어 그 병을 고치기 위해 어린 아이를 죽이는 일도 있었다. (경기)

나병에 걸렸을 때는 뱀을 병 속에 넣은 뒤 질식시켜 부패한 즙을 복용한다. 이 뱀은 꽃뱀이어야 하고 특히 암수를 동시에 먹으면 한층 더 효과가 있다고 한다.

나병에 걸렸을 때는 소아의 생간을 먹는다.

나병에 걸렸을 때는 인육을 먹는다.

나병에 걸렸을 때는 등은 검고 배는 흰색을 띈 뱀의 생고기를 간장에 담가서 먹는다.

나병에 걸렸을 때는 아동의 사체를 먹는다.

나병에는 사람의 심장이 특효약이라고 하여 갓 죽은 어린아이의 무덤을 발굴하는 풍습이 있다. (전북)

민간의 속설에 한센병의 치료에 두 가지의 재료가 사용되는 것으로 기록되어 있는데, 하나는 뱀이고 또 다른 하나는 인육(人肉)이었다. 한센병의 치료제로 뱀을 사용하여 백화사환(白花蛇丸)이나 백화사주(白花蛇酒)를 사용하는 것은 동의보감(東醫寶鑑)에도 등장하는 치료법이다[19]. 물론 동의보감에서 뱀을 치료제로 사용하는 방법은 민간의 속설과는 차이가 있다. 그러나 한센병의 치료제로 인육을 섭취하는 것은 동의보감을 비롯한 어떠한 의학서에도 등장하지 않는 치료법이었다.

조선 시대 한센병 환자가 인육을 먹은 기록은 아직 발견되지 않았기 때문에, 언제부터 한센병 치료제로 인육이 사용되었는지 알 수는 없다. 최초의 사건은 전라남도 남원 군수였던 권직상(權直相)이 1900년 11월에 남생면에서 발생한 한 살인 사건을 조사하여 작성한 보고서에 기록되어 있다[20]. 이 살인사건의 사망자는 6살 남자아이 한 명과 성인 남성 3명으로 총 4명이었다. 남자아이의 시체는 배가 갈라져 간이 적출되어 있었다. 또 다른 피해자인 성인 남성들 중 한 명은 배가 칼로 갈라져 사망했으며, 다른 두 명은 목을 맨 채 사망해있었다. 그는 총 3번의 심문 끝에 사건의 진상을 파악했다. 피해자인 6세 남자아이가 친구와 놀려고 집을 나섰는데, 같은 마을에 살던 3명의 성인 남성이 사탕을 사준다고 꾀어 외딴 곳으로 데려가 살해한 것이다. 이 3명의 남성은 모두 대풍창(大風瘡, 한센병의 옛 이름)에 걸려 있었는데 어린아이의 간을 먹으면 병이 낫는다는 말을 듣고 이 아이를 살해하고 간을 적출해 먹었다. 이 사실을 뒤늦게 안 아이의 아버지가 범행을 저지른 환자들을 추적하여 잡은 후 결박했고, 한 명을 칼로 배를 갈라 살해했고, 나머지 두 명은 모두 목을 맨 채 죽었다.

질병의 치료를 위하여 인육을 섭취하는 것은 조선시대에 최소한 특정한 시기에는 사회현상이 될 정도로 자주 발생했다[21,]. 질병의 치료를 위하여 타인의 장기를 섭취하는 행위는 조선 명종(明宗)과 선조(宣祖)대에 사회적으로 문제가 되었다. 명종(明宗) 21년(1566년) 기사에 따르면 주색을 좋아하다가 음창(陰瘡, 성병의 일종)에 걸린 자들이 ‘사람의 쓸개를 가지고 치료하면 그 병이 즉시 낫는다’는 한 의관의 말을 믿고 길거리의 걸인들을 죽여 쓸개를 취하는 일이 점차 증가했다[22,]. 쓸개 섭취가 얼마나 많았던지 결국 길거리에서 걸인들이 모두 사라지기에 이르렀다. 걸인이 사라지자 환자들은 이제 민가에 있는 아이들을 잡았기 때문에 아이를 잃은 집이 많았다고 한다. 이러한 현상은 선조(宣祖) 9년인 1576년에도 기록되는데 창질(瘡疾, 매독)을 치료하는 약으로 사람의 간과 쓸개가 효험이 있다는 소문 때문에 심지어 성인 남녀도 혼자 길을 가면 살해당하기 일쑤였다고 한다[23]. 이에 선조의 명에 의해 법을 만들어 현상금을 걸기에 이르렀다.

조선시대 성병환자의 인육섭취 행위는 기록되어 있으나 한센병 환자의 인육섭취는 20세기 들어와 기록되기 시작했다. 신문 지상에 기록된 최초의 한센병 환자 인육섭취 사건은 1908년 경상북도 양산군에서 벌어진 일이다[24]. 양산군 읍내 삼거리에 사는 23세의 여성이 남편이 대풍창으로 생명이 위독해지자 밤낮으로 기도를 했는데도 상태가 좋아지지 않았으므로, 결국 자신의 허벅지 살을 베어 회를 만들어서 남편에게 먹였다. 이 사건을 소개한 기사에 의하면 환자였던 남편은 아내의 인육을 섭취하고 병이 치료되었다고 한다. 기사에 따르면 이 여성의 희생은 주변 사람들에게 칭송받았다. 인육이 한센병 치료에 도움이 된다는 지식은 전통의학에 존재하지 않지만, 자신의 신체를 희생하여 부모나 남편의 목숨을 구하는 것은 유교적 질서에서 낯선 일은 아니었던 것으로 보인다.

가족 내 구성원 중 한센병에 걸린 사람의 치료를 위하여 자신의 인육을 제공하는 사건은 1908년부터 1940년 사이에 총 8건이 신문에 기록되어 있다. 이 중 아내가 병든 남편을 위하여 자신을 희생한 사건이 6건, 동생이 형을 위해 희생한 사건이 1건, 그리고 딸이 아버지를 위해 희생한 사건이 1건이었다[25]. 모든 사건에서 인육의 부위는 허벅지 살이었다. 살이 많으면서 떼어내도 치명적이지 않기 때문에 허벅지가 선택되었을 것이다. 이들 사건에 관한 신문기사의 논조는 이러한 비극이 발생하는데 안타까워하고 때때로 인육을 먹는 행위의 야만성에 대하여 비판하면서도 자신의 몸을 제공한 사람들에 대한 희생정신을 높게 사고 있다. 그러나 환자에게 자신의 몸을 제공한 사람들은 모두 가족 내 서열이 환자보다 낮은 사람들이었다는데 공통점이 있다. 즉 장유유서라고 하는 유교적 질서는 한센병에 걸린 가족 내 아랫사람을 돌보기보다는, 희생을 요구하는 방식으로 작동하고 있었음을 보여준다. 특히 남편이나 아버지가 병에 걸렸을 때 여성이 자신을 희생하는 모습은, 가족 내 여성이 질병에 걸렸을 때 살해당하는 것과 대비된다.

그러나 한센병 환자의 인육 섭취는 가족 내에서 이루어지는 것보다 가족 바깥에서 타인의 목숨을 해쳐서 얻는 방식이 더욱 많았다. 신문기사에 최초로 기록된 인육 섭취 미수 사건은 1910년의 일이다. 1910년 5월경 진주군 봉곡면 보리밭 가운데서 빨래하던 여성은 갑자기 근처에서 아이의 찢어지는 듯한 비명 소리를 들었다[26]. 이 여성이 황급히 뛰어갔더니 자신의 6살 난 아이가 대풍병자 4명에게 둘러싸여 있었다. 이들 중 3명이 아이를 잡고 있었고 나머지 한 명이 칼을 들고 아이의 살을 베려던 찰나에 이 여성이 뛰어들었고 다행히 아이를 구출했다.

이후 식민지시기 내내 한센병 환자의 인육 섭취 사건은 신문 지상에 매년 몇 차례 소개되었고, 조선사회를 공포에 휩싸이게 했다. 최초로 한센병 환자에게 아이가 살해당한 사건이 신문 지상에 소개된 것은 1913년이다. 1913년 1월 16일 오후 7시에 동대문 성벽 밑을 지나가던 행인이 오 세에서 육 세 가량으로 보이는 남자아이가 하체에 피를 흘리며 누워서 울고 있는 것을 발견했다. 이 행인은 곧바로 동대문 경찰 분서로 가서 사건 소식을 전했고, 이에 순사가 급히 사건 현장으로 뛰어갔으나 이미 아이는 거의 숨을 쉬지 않은 상태였다고 한다. 순사가 몸을 살펴보니 성기가 베여 사라졌으므로 아이를 조선총독부의원으로 데리고 갔다. 그리고 사건을 조사한 결과 근처의 한센병 환자가 아이를 꾀어 수구문(水口門, 현재 광희문) 바깥의 사산(砂山) 근처로 데리고 가서 성기를 베어서 날로 먹었다는 것이 밝혀졌다. 이 사건을 소개한 신문기사는 ‘몰지각한 자가 허무맹랑한 미신으로 칼로써 이와 같이 흉이불측한 일을 감히 행했다.’라고 비판했다.

타인의 목숨을 앗아 인육을 섭취하는 사건을 소개하는 기사는 1920년을 전후로 급증하기 시작했다. 1919년 11월 10일 경북 예천군 감천면 서동에 살던 31세의 한 남성은 사촌 형에게 억지로 술을 먹인 후 밭 가운데로 데리고 가서 살해하고 시체를 그곳에 묻었다가 발각되었다. 이 남성에게는 한센병이 걸린 아내가 있었는데 사람의 피를 마시면 병에 낫는다는 이야기를 어디선가 듣고 자신의 사촌 형을 살해한 것이다. 이와 같은 사건이 1920년에 전국에서 발생했다. 동아일보는 1920년 8월 13일 「미신은 망국의 화원, 문둥이는 음경을 먹어도 결단코 병을 낫지 않는다」라는 제목의 기사에서 한센병 환자의 이러한 행태를 망국의 근원인 미신이라고 강하게 비판하면서, 8월에만도 전국적으로 비슷한 사건이 4건이나 발생했다고 기록했다. 4건 모두 피해자는 남성으로 성기가 잘려 죽거나 장애를 입었다.

한센병 환자의 인육섭취 사건과 관련한 기사는 매년 점차 증가하여 1928년에는 22개의 기사가 신문에 실렸다. 이러한 사건 중 일부 사건에서는 성인을 대상으로 하고 있었지만 대부분 사건의 피해자는 아이들이었다. 신체의 부위도 처음에는 남자아이의 성기가 주로 대상이 되었다가, 시간이 지날수록 대상 부위는 간이나 콩팥과 같은 장기로 옮겨 갔다. 남자아이의 성기에서 장기로 섭취의 대상이 변화하면서 살인의 대상도 남자아이뿐만 아니라 여자아이도 포함되게 되었다. 그리고 살아 있는 사람을 구하기 힘들 경우 시체가 그 대상이 되었고, 이 경우는 살이나 장기보다는 뼈가 섭취의 대상이 되었다.

살인과 식인 자체도 경악의 대상이었지만, 그 대상이 아이들이었다는 점은 일반인에게 충격적인 일이었다. 도시를 중심으로 부랑하던 한센병 환자들에 대한 도시민들의 불만은 주로 위생의 문제와 이들이 일으키는 경범죄였지만, 아이를 상대로 한 식인 행위는 도시민의 분노와 공포를 불러일으켰다. 특히 시간이 지나면서 비슷한 사건을 소개하는 신문기사들이 증가하자 이러한 공포 역시 더욱 커져만 갔다. 한센병 환자에 의한 식육 문제가 도시민에게 불러일으킨 공포를 가장 극명하게 보여주는 사회현상은 1936년에 나타났다.

요사이 충남 천안 예산 방면에는 문둥병 환자가 돌아다니면서 어린아이의 생간을 취하여 먹는다는 무근유어가 전파되어 있음으로 학교에 다니는 아이들은 단독으로 학교에 가기를 무서워하여 보호자를 대동하고 통학하는 자도 있으며 더욱 심한 자는 결석까지 한다 한다[27].

한센병 환자의 어린아이 생간 취식은 전국적으로 흉흉한 소문을 낳았고 그 결과 어린 학생이 혼자 통학하는 것도 어려울 정도로 한센병 환자에 대한 공포심이 발생했다. 한센병 환자에 대한 공포심은 학교 이전 문제에도 영향을 미쳤다. 1936년 대구의 남욱정(南旭町)의 보통학교를 칠성정으로부터 부외비산동에 이전하기 위한 계획이 수립되고 부지매립이 추진되었는데, 이 이전사업에 대해서 학부모들이 강력하게 반대했다. 학부모 측은 10월 9일 학교 강당에 학부모 모임을 소집했는데 약 500명이 참석했다. 이들은 대구부윤을 방문하고 결의문을 전달한 다음 경북도 당국을 방문하여 이전 계획의 반대 의견을 전달했다. 반대 의견의 근거 중 가장 중요한 것은 이전 지역으로 선정된 비산동이 비위생지대라는 것이었는데, 그 이유는 부근에 한센병 환자가 배회하기 때문에 아동 보호에 심대한 위험을 준다는 것이었다[28].

이러한 상황은 여러 지역에서 비슷하게 발생한 것으로 보인다. 또한 한센병 환자가 실제로 지역의 아이를 살해하여 잡아먹었다는 소문이 퍼져 지역의 인심은 점점 흉흉해져 갔다. 아이들의 등하교라는 일상생활까지 힘들어지는 상황이 오자 당국은 다양한 대책을 내기 시작했다. 먼저 한센병 환자가 아이들을 잡아먹는다는 것은 사실무근의 유언비어임을 강조하면서도, 경찰을 총동원하여 읍내와 역전 사이의 요소요소마다 비상경계망을 설치한 후 부랑 한센병 환자의 취체에 힘썼다. 또한 각 가정을 방문하면서 어린이들의 단속을 잘하도록 주의를 시키는 활동을 펼쳤다[29,]. 실제로 한센병 환자가 어린이의 생간을 취식했다는 유언비어를 유포시킨 사람이 경찰에 체포되기도 했다[30,]. 이렇게 경찰은 한센병 환자에 관한 소문의 확산을 막기 위하여 노력함과 동시에 부랑 한센병 환자를 단속하여 소록도갱생원에 격리시켰다[31].

한센병 환자에 대한 일상의 낙인과 차별은 한센병 환자에 대한 다양한 폭력이나 가족에 의한 살인으로 이어졌다. 환자에게 놓인 극단적인 상황을 더욱 극단으로 몰아넣는 요인 중의 하나는 한센병이 불치라는 세상의 인식이었다(김재형, 2019b). 소록도와 서양나병원에서 사용했던 대풍자유는 초기 한센병 환자에게 상당한 효과를 가져왔음에도 불구하고 언론에서 한센병은 치료가 불가능한 불치의 병으로 묘사됐다. 이렇게 형성된 한센병에 걸리면 어떠한 치료에도 완치가 되지 않는다는 인식은 이들 중 일부에게 미래에 대한 어떠한 희망도 가질 수 없도록 했다. 이러한 인식에도 불구하고 많은 환자는 일말의 기대를 하고 서양나병원이나 소록도를 찾아갔지만, 일부는 극단적인 미신에 의존하게 되었다. 즉 타인의 생명을 앗아 인륜을 어기는 식인을 해서라도 한센병은 반드시 치료되어야만 하는 질병이었다.

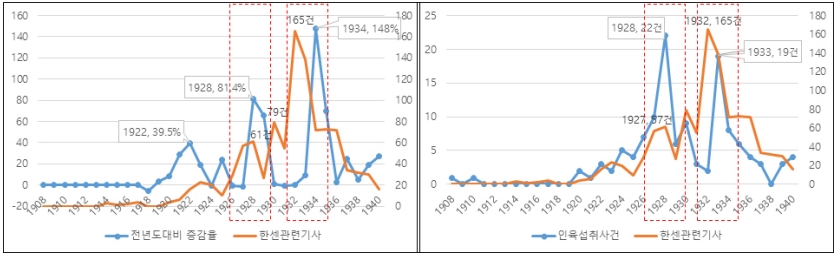

그림 1-1은 소록도자혜의원(갱생원)의 수용인원수 증감률과 한센병 관련 기사 건수를 비교한 것이다[32]. 이 그림은 소록도수용인원수가 급격히 증가하기 직전 한센병 관련 기사 건수가 급증했음을 보여준다. 특히 소록도수용인원수가 1927년 270명에서 1928년 490명으로 81.4%가 증가하기 직전인 1927년에는 전해보다 한센병 관련 기사가 급증했다. 비슷한 현상은 1934년 무렵에도 볼 수 있는데 1933년에 비해 1934년은 수용인원 수가 148%나 증가했는데, 한센병 관련한 기사가 1932년에는 165건, 1933년에는 138건으로 급증했다. 이러한 현상은 소록도자혜의원(갱생원)의 수용환자 수를 증가시키기 위하여 시설 확충 공사에 필요한 예산을 마련하기 위하여 총독부가 언론을 통하여 모금을 독려했기 때문이다.

소록도수용인원수 증감률 및 한센병관련 기사 건수 변화(1908-1940년)

Figure 1-1. Percentage change of inmates in Sorok island and the number of article about Hansen’s disease by year (1908-1940)

그림 1-2. 한센병관련 기사 건수 변화 및 인육섭취사건 수의 변화(1908-1940년)

Figure 1-2. The number of article about Hansen’s disease and the number of cannibalism by year (1908-1940)

출처: 국립소록도병원, 『소록도 100년 한센병 그리고 사람, 백년의 성찰』 (2017)에 나온 통계자료와 국립중앙도서관 대한민국 신문 아카이브 검색 자료를 재구성함.

그림 1-2는 한센병 관련 기사 건수의 변화와 인육섭취 사건 수의 변화를 보여주는 표이다. 한센병 관련 기사의 건수가 급증한 1927년 이후, 그리고 1932년과 1933년 이후 인육섭취 사건 수 역시 급증했다. 그러나 1927년과 1932-33년 이 두 시기는 내용 면에서 차이가 있다. 1927년경 언론에 주로 등장하는 한센병 관련 기사는 한센병 환자가 사회에서 일으키는 문제와 그로 인한 도시의 혼란이 주 내용이었던 반면, 1932-33년 기사의 주요 내용은 소록도갱생원의 확장 공사를 위한 모금의 독려에 관한 것이었다. 이러한 차이에도 불구하고 한센병과 관련된 기사에서 한센병 환자는 무서운 전염원이자 치안의 문제를 일으키는 집단으로 묘사되었고, 이러한 묘사는 한센병 환자 격리의 정당성을 뒷받침하는 근거로 사용됐다.

그렇다면 수용환자 수의 증가, 한센병에 관한 기사의 증가, 그리고 인육섭취 사건의 증가 사이의 관계는 무엇일까? 이 두 그림은 소록도라고 하는 격리시설의 확장을 전후로 한센병 환자에 대한 부정적 인식의 강도 변화가 있었음을 시사한다. 즉 격리시설의 확장의 정당성을 마련하거나 확장에 필요한 예산을 모금하기 위하여, 확장 공사 이전에 확장공사의 필요성을 설득하는 과정이 있었던 것이다. 1927년에는 기사에 더 많은 한센병 환자를 소록도자혜의원에 강제수용 해야 할 필요성에 대한 내용이 주를 이룬 반면, 1932-33년에는 확장에 필요한 예산의 모금에 대한 내용이 주를 이루었다. 이 과정에서 한센병 환자에 대한 부정적 묘사가 강화되었고, 이러한 강화는 사회에서의 환자에 대한 부정적 인식을 더욱 강화했을 것이다[33]. 부정적 인식의 강화는 다양한 방식으로 환자의 삶에 영향을 끼쳤는데, 그 중 하나가 환자의 인육섭취사건의 급증이었다.

환자에 대한 부정적 인식, 즉 낙인의 강화는 차별의 강화로 이어졌다. 식민지기를 지나면서 더 많은 수의 환자들이 집과 마을을 떠나 부랑생활을 했으며, 이 과정에서 갖가지 차별을 경험했다. 환자에게 있어 이러한 상황을 타개하는 방법은 이 병에서 치료되는 것뿐이었으나, 나병원은 정원초과로 들어갈 수 없었으며, 언론에서는 한센병은 불치의 질병으로 묘사되었다. 이러한 상황에서 한센병 환자는 미신이나 잘못된 속설에 의존할 수밖에 없었고, 이들을 둘러싼 적대적인 사회 환경은 인륜에서 벗어나는 행위임에도 불구하고 타인을 해치고 인육을 먹을 수밖에 없도록 만들었다.

4. 한센병 환자의 조직화와 한센병 시설에서의 죽음

1) 생존을 위한 몸부림: 한센병 환자의 조직화

만성감염병인 한센병은 다른 두창이나 콜레라, 흑사병과 같은 급성감염병과 달리 발병되더라도 바로 생사를 넘나드는 치명적인 질병은 아니다. 그러나 사회적인 측면에서 식민지 조선에서 한센병에 걸린다는 것은 죽음에 이를 수 있는 치명적인 것이었다. 한센병 환자는 경제 및 사회활동에서 배제되었는데, 한센병 환자가 생산한 농산물조차 판매할 수 없었다(김재형, 2019a: 139). 이러한 이유에서 한센병 환자는 집에 숨어 있거나 가족에 의하여 살해당하거나 스스로 목숨을 끊어야만 했다. 그렇지 않으면 집을 떠나 부랑생활을 해야만 했다. 부랑생활을 하는 한센병 환자들도 다양한 낙인과 차별에 시달려야 했으며, 죽음에 이르는 경우도 많았다. 1930년 4월경 함경북도 경성군 주을 온천 부근 빈집에서 30세가량의 남성 시체가 발견되었는데, 부랑생활에 지쳐 사망한 한센병 환자였다[34]. 한센병 환자들은 부랑생활 중 겪는 다양한 어려움에 공동으로 대처하기 위하여 점차 집단화하기 시작했다.

한센병 환자의 집단화가 처음 기록된 것은 1914년 6월 25일자 매일신보의 「나병단장, 회원은 문둥이 삼십여명」이라는 제목의 기사에서이다. 신문은 진주군 반성면 답천리의 한 마을에 35명가량의 한센병 환자 단체가 결성되어 여름에는 마을들을 돌아다니며 구걸을 하며 겨울에는 모여 지낸다는 내용을 소개했다. 이 단체의 회장인 조인화(趙仁化)는 40세가량의 건강인으로, 근처 마을들에서 상당한 신용도 있으며, 자신들이 평소에 사람들의 신세를 많이 진다며 부근 사람들을 불러 큰 잔치를 베풀기도 했다. 기사는 이 단체에 대하여 “사람인데도 완전한 사람의 행세를 못 하고 평생 고질에 신고하는 문둥이 병자의 회라 함은 말만 들어도 진정으로 불쌍한 일이오 또한 이전에 듣지 못한 이상한 일이더라”고 평가했다. 즉 1910년대 중반만 해도 한센병 환자 단체에 대하여 사회적 평가는 동정적이었으며 또한 흔치 않은 일로 여겨졌다.

본격적인 한센병 환자 단체는 1923년경부터 만들어지기 시작했다. 1920년대는 부랑 한센병 환자가 점차 도시에 있는 나병원으로 집중되면서, 나병원에 수용되지 못한 한센병 환자들이 도시를 배회하는 일이 잦아지는 시기였다. 부랑 한센병 환자 증가 속도가 나병원의 수용 능력을 훨씬 넘어서자 부랑하던 한센병 환자들은 입원을 기다리고 생존을 위해 구걸을 하면서 도시에 거주했다. 점차 이들의 수가 많아지자 도시민들의 이들에 대한 불만은 점차 커졌 갔고 당국의 대응을 요구하는 목소리도 높아져 갔다(김재형, 2019a). 적대적인 도시의 분위기 속에서 생존하기 위하여 한센병 환자들은 단체를 만들기 시작한 것이다. 먼저 1923년 12월경에 경북 달성군에 대구나병환자상조회가 결성됐다[35]. 이 기사는 “조선에는 이만여 명의 문동병 환자가 있”는데 나병환자수용소 세 곳과 소록도의 수용소에 “일천여 명의 환자를 수용하고 그 외 일만구천여 명의 환자는 어찌할 길이 없어서……이에 문동병 환자들은 자기들이 자기들끼리 단결하여 살길을 찾고자 요사이 대구라병환자상조회라는 것을 설립하였다”고 이 단체의 설립 이유를 설명하고 있다.

이 단체의 활동은 첫째, 돈을 모아 치료제를 구매하여 병을 치료하는 데 힘쓰고, 둘째, 행동을 삼가 타인에게 전염되지 않도록 예방하는 것이었다. 이들은 대구 나병원 인근에 모여 살면서 단체를 설립했기 때문에 병원에서 사용하는 치료제를 구매할 수 있었을 것이다. 치료제를 구하기 위하여 이 단체는 대구의 관계 관청과 총독부에까지 치료제를 지원해 달라는 내용의 진정서를 제출하기도 했다[36,]. 한편 이들은 자신을 질병의 매개체로 비난하는 사회의 시선을 잘 알고 있었기 때문에 이러한 낙인을 경감시키기 위하여 스스로 규칙을 만들어 극복하고자 했다. 이 단체의 설립에 대하여 다양한 사회의 반응이 있었지만, 통영해동병원의 김상용 원장은 동아일보에 “병자가 병자를 구제하며 위로하며 구호코저하며 또 자신의 병독의 전염을 염려하며 예방코저 상조회를 조직하였음을 구주에서도 상금미문하였노라”고 이 환자단체의 설립을 축하했다[37,]. 질병의 전염을 방지하기 위하여 나병환자가 스스로 노력한다는 소식은 일반인들에게도 큰 감명을 준 것으로 보인다. 김상용 원장은 1927년에 대구나병환자상조회에 이천 원을 기부하기도 했다[38].

대구나병환자상조회는 1927년 1월에 총독부에 진정서를 제출했는데 내용은 총독부의원에서 주사약의 “은혜”을 내려준 데 대하여 감사하다는 것과 대구에서 구걸로 생활을 이어가는 한센병 환자들에 대하여 경찰의 단속이 너무 심하다는 것이었다. 대구나병환자상조회는 진정서에서 경찰은 인명보호의 책임이 있으나 자신들을 “축생동양”처럼 단속하여 생존을 위협하고 있다고 불만을 제기했다[39,]. 같은 해 3월에는 경북도평의회에 진정서와 탄원서를 제출하여 총독부에서 제공하는 주사약으로 간신히 지탱하고 있지만 의식주가 부족하다고 이에 대한 지원을 요구했다[40]. 또한 의식주가 부족하므로 구걸을 할 수밖에 없는 상황에 있지만, 민간에서도 추방하고 경찰도 심하게 단속하기 때문에 이에 대하여 구제의 방책을 강구해 달라고 요구했다. 즉 대구나병환자상조회는 처음에는 당국에 치료제를 요구하였으나 시간이 지나면서 구걸을 지나치게 단속하는 경찰활동을 완화해 줄 것과 의식주에 대한 지원까지 그 요구를 확대했다.

대구나병환자상조회의 활동은 다른 지역의 한센병 환자 단체가 만들어지는 데 영향을 주었다. 1925년에는 동래군 서면 호곡리에서 나병환자상조회가 만들어졌다[41,]. 상조회가 만들어진 호곡리에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 부산나병원이 있었는데, 상조회를 만든 이들은 부산나병원에 입원을 희망하였으나 정원 때문에 거부당한 한센병 환자들이었다. 이 단체에 가입하는 환자 수는 점차 증가하여 1926년 7월경에는 회원 수가 무려 300명 이상에 달했다고 한다. 이 단체의 활동 역시 대구나병환자상조회와 마찬가지로 병의 치료에 전념하고 전염을 예방하는 데 목표가 있었다. 대구나병환자상조회와 달리 동래의 나병환자상조회는 부산나병원 등으로부터 치료제를 지원받았다. 부산나병원을 설립한 찰스 어빈(C.H. Irvin) 선교사는 나병환자상조회에 매일 7~8원 가격의 약품을 제공하였고, 환자 중 일부는 한 명당 오십 원을 지원하여 부산나병원에 입원시켰다[42,]. 여수 나병원 근처에서 생활하던 한센병 환자들도 1930년 조선나병환자공제회라는 이름으로 환자단체를 조직했다[43].

1930년부터 대구, 부산, 여수의 한센병 환자 단체는 전국 단위로 활동을 하기 시작했다. 1930년 5월 각지의 한센병 환자 단체의 이름으로 충북도지사에게 진정서를 제출했다[44]. 이 진정서에서 한센병 환자 단체들은 전조선 촌락과 도시에 유리걸식하는 한센병 환자를 사회에서 “위생상 방독이라고 방축”만 하지 말고 다 같이 사회에서 “구제”하여 살려 달라고 간청했다. 또한 진정서에 4개의 요구사항을 제시했는데, 첫째, 충청북도에 유리걸식하는 한센병 환자에게 대풍자유를 제공하고, 둘째, 충청북도 내에 한센병 환자가 입원할 수 있는 시설을 설치하며, 셋째, 격리된 환자에게는 구제금을 제공하고, 마지막으로 조선 각지에서 쫓겨 다니는 환자들을 모두 입원시켜 달라는 것이었다. 흥미로운 것은 한센병 환자들이 오히려 먼저 자신들을 소록도를 비롯한 한센병원에 입원시켜 달라고 요구한 것이다. 일반적으로 식민지기 일제의 강제격리정책에 의하여 환자들이 강제로 격리되었다는 인식이 강하지만, 실제로는 사회에서의 낙인과 차별이 너무 강하기 때문에 병의 치료뿐만 아니라 의식주의 문제로 인하여 생존이 위협받던 환자들에게 나시설은 생존을 위한 또 하나의 선택지로 보였다.

1931년에는 여수 조선나병환자공제회의 주도로 전조선 민간 인사들을 망라하는 조선나병근절책연구회가 조직되었다[45]. 이들이 밝힌 구제연구회의 목적은 첫째, 한센병 환자에 대한 적극적인 구제와 둘째, 이들에 대한 치료보조, 셋째, 보균자의 격리였다. 즉 1930년대가 되면 환자들이 먼저 나서서 자신에 대한 격리정책을 총독부에 요구했다. 사회에서의 삶이 너무 비참하고, 삶을 이어나가는 것이 힘들었기 때문에 사회에서의 전염 예방이라는 명목으로 자신들을 병원에 격리해 달라고 요구한 것이다. 전국의 한센병 환자 단체는 1933년에도 연합대회를 갖고 총독부에 진정서를 제출했다. 진정의 내용은 첫째, 무의무탁한 중환자를 먼저 수용할 것이며, 둘째, 환자 수용 모집을 나단체에 맡기고, 셋째, 미수용된 환자를 위하여 임시 구제와 치료를 제공하고, 넷째, 환자간호에는 환자를 사용할 것이며, 다섯째, 건강한 소아는 특별 보호를 하고, 여섯째, 가정생활 환자와 독신생활 환자를 구별 수용할 것을 요구했다.

한편 소록도갱생원의 확장이 발표된 1933년도부터 시설에의 수용을 요구하는 환자들의 활동이 격렬해졌다(정근식, 1997: 219). 1933년 8월 14일에는 광주군 효천면 방림리에 거주하는 50여 명의 한센병 환자 중 10여 명이 광주경찰서에 몰려가 자신들을 바로 소록도에 수용해 달라고 요구했다[46,]. 이들은 요구가 받아들여지지 않자 9월 2일 다시 광주경찰서에 몰려가 항의했으며, 다음 해인 1934년 5월에도 같은 일이 벌어졌다[47,]. 비슷한 시기에 부산의 한센병 환자들도 부산경찰서에 매일 이삼십 명씩 몰려들어 자신들을 소록도에 보내줄 것을 요구했다[48,]. 1934년 9월 10일에도 한센병 환자 60여 명이 경기도 위생과를 방문하여 “우리들의 낙천지 소록도”로 보내달라고 요구하다 한강 백사장으로 쫓겨났다[49,]. 이렇듯 1930년대에 이르면 한센병 환자들은 사회의 학대로 치료는커녕 굶어 죽을 위기에 봉착했기 때문에 자신들이 생존할 수 있는 공간은 조선 전체를 통틀어 소록도밖에 없다고 인식했다. 이러한 이유에서 한센병 환자들이 소록도에서의 격리를 요구하며 관련된 기관에 가서 항의하는 일은 지속해서 벌어졌다[50].

소록도라고 하는 격리시설의 설립과 한센병 환자에 대한 강제격리정책은 식민지 조선에서의 한센병 환자에 대한 낙인과 차별을 강화했고, 그 결과 모순되게도 환자들 스스로 강제격리를 요구하게 됐다. 강제격리라고 하는 제도는 한센병 환자를 전염원이자 치안의 문제가 되는 위험한 존재로 만들었고, 그 결과는 이들에 대한 철저한 사회적 배제였다. 일상적인 폭력과 죽음에 대한 공포와 매끼를 구걸로 이어가야 하는 절박함, 그리고 주기적으로 이루어지는 경찰의 단속과 추방은 환자들이 소록도라고 하는 격리시설을 받아들일 수밖에 없도록 만들었다. 이러한 이유에서 환자들의 강제격리 요구가 이들이 강제격리를 환영했다는 것을 의미하는 것은 아니다. 1917년 부랑 한센병 환자에 대한 강제격리 이후 1920년대 강화되었던 사회의 낙인과 차별로 인하여 환자들은 1930년대에 이르면 사회에서 삶의 가능성을 포기하고 자진에서 시설로 들어가기를 요구했다. 환자들의 입소 요구는 역설적이게도 강제격리 제도의 사회적 영향이 그만큼 강했다는 것을 보여준다.

2) ‘별천지’ 소록도에서의 한센병 환자의 죽음

가족에서 버림받고 사회에서 내몰린 조선의 한센병 환자들이 생존을 위하여 최종적으로 선택한 공간은 소록도였다. 소록도에 한번 입소된 한센병 환자는 퇴원이 힘들어서 소록도의 상황은 외부에 잘 알려지지 않았다. 반면 언론에서 묘사된 소록도의 모습은 한센병 환자에게 이상적인 공간이었다. 1917년 소록도자혜의원이 문을 열자 매일신보는 「소록도의 별천지, 문둥병환자를 수용하는 곳」이라는 기사에서 한센병 환자들이 소록도자혜의원에서 기쁘게 생활하고 있다고 소개했다[51,]. 또한 소록도는 사회로부터 단절되어 외로움을 느끼는 한센병 환자를 위로하기 위한 다양한 활동들이 이루어지고 있는 것처럼 묘사됐다[52,]. 더욱 중요한 것은 소록도에서 한센병 환자는 적절한 치료를 받고 있다는 것이었다[53,]. 언론에서 소개된 소록도는 한센병 환자의 “별천지”, “이상향”, “낙원”, “별건곤”으로 묘사되었다[54]. 이러한 상황에서 가족과 사회로부터 모두 배척받고 항상 생존의 위협에 시달렸던 환자들은 소록도를 생존을 위한 마지막 선택지라고 생각했을 것이다.

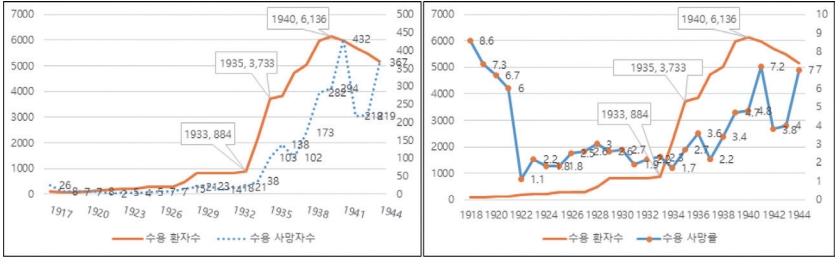

그러나 소록도 바깥에서 인식되었던 소록도의 모습과 소록도 내부의 실상은 매우 다른 것이었다. 특히 한센병 환자들이 소록도의 입소를 강력하게 요구했던 1933년은 소록도갱생원이 확장공사를 시작했던 시기와 겹친다. 이 시기 소록도갱생원은 더 많은 인원을 수용하기 위하여 소록도의 시설을 확장하는데, 이 공사를 위한 노동력을 모두 수용환자로 동원했다. 신체적으로 쇠약해진 한센병 환자들을 극한의 노동에 동원하게 되자 소록도갱생원의 재원환자의 사망률이 증가하게 되었다. 더군다나 소록도갱생원의 일인당 의약비와 생활비 역시 줄어들면서 재원환자의 상황은 더욱 악화되었다. 그림 2-1은 식민지기 소록도갱생원의 재원환자 수와 사망자 수의 변화를 나타내고 있다. 소록도자혜의원이 처음으로 환자를 받았던 1917년 사망자가 26명에 달했던 것을 제외하고 1927년까지 사망자 수는 10명을 넘지 않았다.

그림 2-1. 소록도 수용환자 수 및 사망자수 변화 (1917-1944년)

Figure 2-1. The number of inmates and the death toll of inmates in Sorok island by year (1917-1944)

그림 2-2. 소록도 수용환자 수 및 사망률의 변화 (1918-1944년)

Figure 2-2. The number of inmates and the death rate of inmates in Sorok island by year (1918-1944)

출처: 국립소록도병원, 『소록도 100년 한센병 그리고 사람, 백년의 성찰』 (2017)에 나온 통계자료를 재구성함.

그러다가 1927년 270명이었던 환자가 1928년 490명으로 220명이 증가하게 되자 사망자 수는 7명에서 15명으로 2배 이상 증가하게 된다. 그리고 1929년 수용환자 수가 다시 811명으로 321명 증가하게 되자 사망자 수 역시 15명에서 21명으로 증가했다. 1933년까지 수용환자 수가 810명을 전후로 유지되는 동안 사망자 수도 안정되었다. 표 2-1은 사망률의 변화를 나타내고 있다. 사망률 역시 1917년 소록도자혜의원이 개원한 직후 26.3%였던 것에서 차츰 감소하여 1922년과 1927년 사이에는 1.1%~2.6% 수준을 유지하다가, 환자가 급격히 증가한 1928년에는 3%까지 증가했다. 이후 다시 안정되었던 수용환자 사망률은 제1차 소록도갱생원 확장공사가 완료된 후 1936년에 3.6%로 증가했고, 잇따른 확장공사의 결과 수용환자 수가 급증하자 1939년에는 4.7%, 그리고 1941년에는 7.2%까지 치솟았다(국립소록도병원, 2017: 72; 119; 132). 즉 소록도의 수용환자 수가 증가하게 되면 사망자수와 사망률 역시 증가하게 됨을 알 수 있다.

나시설인 소록도는 자급자족할 수 없는 공간이었다. 적은 배급 때문에 생선을 잡거나 밭에서 채소를 일구는 등의 활동을 했지만, 몇 천 명에 이르는 환자를 먹여 살리기는 애초에 불가능한 것이었다. 소록도는 대부분 의약품 및 식량을 외부 지원에 의존할 수밖에 없다. 이로 인해서 수용환자 수에 따른 의약품 및 식량의 지원이 급감하면 소록도 내부의 사정은 급격히 악화한다. 이것은 애초에 시설이 갖는 치명적인 약점이다. 더군다나 적절한 예산 증가 없이 수용환자 수가 증가했기 때문에 수용환자 수가 늘어날수록 환자들의 상황은 악화하였고 그 결과 사망자수와 사망률이 증가하게 된 것이다.

더군다나 1938년 4월에 「국가총동원법」이 제정되고 5월에는 「국가총동원법을 조선·대만 및 화태에 시행하는 건」이 시행되자 소록도의 한센병 환자들도 전쟁물자 생산에 동원되었다(국립소록도병원, 2017: 124-126). 또한 1938년 2월 11일 기원절을 기점으로 관급 음식물을 감량하여 주식물 중 1인 1일 5작을 감하였고, 1년간의 식비 중 약 1~2만원을 절감하기로 했다. 심지어 1938년에 수용환자로부터 국방헌금으로 217엔, 장병위문금으로 49엔이 염출 되었다. 이후 국방헌금이나 장병위문금은 헌납하는 방식으로 여러 차례 환자로부터 거둬들여 졌다. 적절한 예산의 증가 없이 이루어진 소록도갱생원 수용환자 수의 증가, 소록도갱생원 확장공사에의 강제노동, 그리고 식량 배급의 감소와 헌금이라는 명목으로 이루어진 갈취는 소록도 내부의 상황을 걷잡을 수 없이 어렵게 만들었고, 그 결과 소록도의 사망자 수는 급증하게 되었다. 수용인원의 급격한 증가로 인하여 사망자 수가 늘어난다는 것은 1928년의 경험을 통해서도 충분히 예측 가능한 것이었지만, 총독부와 소록도는 아랑곳하지 않고 수용인원을 훨씬 큰 규모로 증가시켰고 그 결과 매년 엄청난 수의 환자들이 소록도에서 죽음을 맞이했다. 즉 이 시기 소록도에서는 한센병 환자에 대한 대규모의 학살이 이루어졌다[55].

소록도에서의 죽음은 한센병 환자로부터 그 자식 세대의 절멸로 확장되었다. 1차 확장공사가 마무리된 1935년 다음 해인 1936년부터 소록도에서 환자들에 대한 단종수술이 시작되었으며, 임신한 환자에 대해서는 낙태수술이 이루어졌다(정근식, 2002; 김재형·오하나, 2017). 즉 환자뿐만 아니라 환자의 자녀의 생명 역시 소록도는 인정하지 않은 것이다. 환자에 대한 단종과 낙태는 당시 유행했던 우생학적 사회 분위기 속에서 시설 내 다수의 환자를 효과적으로 관리하기 위한 것이었다. 환자에 대한 단종과 낙태 수술은 서양나병원에서도 이루어졌다. 여수애양원 원장이었던 로버트 윌슨(Robert Wilson)은 1933년 단종을 조건으로 환자의 부부생활을 허락했다. 한센병 환자의 자녀를 허락하지 않았다는 점에서 일제의 소록도와 서양나병원 사이에 차이가 없었다. 한편 엄격한 규율이 존재했지만 소록도와 같이 극한의 강제노동은 존재하지 않았던 서양나병원은 태평양전쟁 중에 문을 닫거나 총독부에 편입되었다. 부산나병원의 제임스 맥켄지(James Noble Mackenzie) 원장은 총독부의 압력에 은퇴했고 병원은 1940년 폐쇄되었다. 여수애양원의 윌슨 원장은 1941년 미국으로 돌아갔고 병원은 조선경찰협회 도지부후원회로 이관됐다. 대구애락원 역시 1942년 아처보드 플레처(Archibald Gray Fletcher) 원장이 추방당하고 폐쇄됐다(국립소록도병원, 2017: 134-135). 즉 단종과 낙태라는 측면에서 서양나병원 역시 한센병 절멸 시스템의 일부였으며, 1940년대에 들어서는 폐쇄되거나 완전히 편입되었다.

이러한 소록도 당국의 처사에 한센병 환자의 불만과 저항 역시 점차 강해지기 시작했다. 대부분의 한센병 환자는 적극적인 저항을 하지 못했으나, 일부 한센병 환자는 소록도의 상황을 못 이기고 탈출을 감행했다(정근식, 1997b: 220). 1933년 이전까지 거의 기록되지 않았던 도주자의 수가 1934년 9명 발생했다가 1935년에는 67명으로 급증하게 되었다. 도주자의 수는 증감을 거듭하다가 1941년에는 86명까지 늘어났다. 소록도로부터 탈출이라는 소극적인 저항뿐만 아니라 적극적인 저항 행위도 점차 등장하기 시작했다. 자신의 목소리를 낼 수 없는 극단적인 억압상태에서 환자들이 취할 수 있는 저항 행위는 자신을 관리하는 직원을 살해하는 것이었다. 최초의 직원 살해 시도는 1937년에 벌어졌다. 평소 환자들을 괴롭혔던 한국인 직원에 앙심을 품은 환자 김병환(金炳換), 손재헌(孫在憲), 박홍주(朴洪住), 김계술(金季述) 등이 매복해 있다가 지나가는 이 직원을 습격하여 구타했다. 이 직원은 겨우 도망쳤고 여기에 가담한 환자들은 모두 체포되어 소록도형무소에서 3개월에서 6개월 복역했다(국립소록도병원, 1996: 64-65).

1941년에는 환자가 다른 환자를 살해하는 일이 발생했다. 1941년 6월 1일 소록도의 강제노동을 적극적으로 지지하여 환자들의 원성을 샀던 친일 성향의 박순주(朴順周) 환자 고문이 다른 환자였던 이길용(李吉龍)에게 살해당하는 사건이 발생한 것이다(정근식, 2005: 340-341). 이길용은 사건 직후 자수했는데, 재판과정에서 자신이 박순주를 살해한 이유를 “피살자가 상관에게 붙어 환자들에게 강제 노동을 시켜 그로 인해 죽어간 환자가 수도 없이 많았”기 때문에 “6,000여 환우의 원한을 풀기 위한 것이라” 주장했다(국립소록도병원, 2017: 142-143). 이길용은 사형을 선고받고 소록도에 위치한 광주형무소 지소에서 수감되었는데, 이 과정에서 스스로 목숨을 끊었다. 이러한 사건에도 불구하고 소록도갱생원 한센병 환자의 상황은 별반 나아지지 않았다.

1942년 6월 20일에는 소록도갱생원 원장 스오 마사스에(周防正季)의 보은감사일에 환자였던 이춘상(李春相)이 원장을 칼로 살해한 사건이 발생했다(정근식, 2005: 342-345). 매달 20일 스오 원장의 보은감사일에 모든 환자들이 원장 동상에 참배하고 원장의 훈시를 듣기 위해 공원에 모였는데, 갑자기 후 열에 있던 이춘상이 칼을 들고 뛰어들어 원장의 가슴을 찌른 것이다. 스오 원장은 차로 관사에 옮겨졌으나 곧바로 사망했고, 이춘상은 사건 즉시 체포되어 소록도갱생원에서 재판을 받게 되었다. 이춘상은 1942년 8월 20일 사형판결을 받았으며, 같은 해 10월 2일 대구 복심법원에서도 사형판결을 받았다. 그는 다시 고등법원에 상고했지만 바로 기각되어 사형이 확정되었고, 1943년 2월 19일 대구형무소에서 사형이 집행되었다. 환자들은 죽음의 공간에서 생존을 위하여 저항하였지만, 절멸의 수용소에서 그들에게 돌아온 것은 죽음뿐이었다.

5. 맺음말

1916년 소록도자혜의원의 설립, 그리고 1917년 강제격리정책의 실시 이후 조선사회에서 한센병 환자의 삶은 급격히 악화됐다. 언론을 통하여 환자들은 무서운 질병의 전염원, 그리고 도시에서 발생한 다양한 범죄의 원인으로 지목되었고, 이러한 이유에서 격리되어야 하는 존재로 점차 낙인찍혀 갔다. 한 번 사회에서 형성된 한센병 환자에 대한 낙인은 한센병 환자를 사회에서 주변화시켰으며, 주변화된 환자들은 사회에서 더 많은 문제를 발생시켰고, 그 결과 낙인과 차별은 정당화되고 강화되었다. 이러한 낙인-차별-주변화-낙인으로 이어지는 악순환은 식민지기 내내 반복되었다.

그 결과 식민지기 한센병에 걸린 사람들의 삶은 매우 고달팠으며 이들 주변 곳곳에는 항상 죽음이 도사리고 있었다. 먼저 한센병에 걸린다는 것은 사회적 죽음을 의미했다. 한센병에 대한 낙인은 그들 가족에게까지 전염되기 때문에 가족들 역시 이들을 배척했다. 또한 한센병에 걸린 사람들은 자신의 가족에게 병을 전염시킬 수 있었기 때문에 가족들은 이들에 대하여 두려움을 갖고 있기도 했다. 더군다나 한센병이 심해지면 노동력을 상실하는데다가, 노동력을 갖고 있어도 직업을 가질 수 없으며, 이들이 재배한 농산물은 판매할 수가 없었다. 이 때문에 한센병에 걸린 사람들은 가족의 배려가 있는 경우 집에 숨어 지내야만 했고, 그렇지 못하면 집을 떠나 부랑생활을 하거나 자살로 생을 마감해야 했다. 차마 부랑생활을 하지 못하고 집에 있었던 사람은 가족들로부터 살해당하기도 했다.

집을 떠나 부랑생활을 시작해도 사회의 냉대와 폭력에 시달려야만 했다. 또한 구걸 생활 중에 먹을 것을 제대로 못 먹거나 적절한 치료를 못 받는 사람들은 객사를 면치 못했다. 부랑생활 중에 겪는 다양한 문제를 대처하기 위하여 한센병에 걸린 사람들은 점차 집단화하기 시작했다. 집단으로 부랑생활을 하는 사람들도 있었지만 대구, 부산, 여수에 위치해 있던 서양나병원 근처에 기거하는 사람들은 한센병 환자상조회 등의 조직화를 꾀했다. 이 환자 조직들은 처음에는 치료와 전염 예방에 힘썼으나 시간이 지나면서 총독부에 자신들을 나시설에 수용해달라고 요구하기 시작했다. 이들은 당시 신문 지상에 낙원으로 묘사되는 소록도가 참혹한 사회보다 더 나을 것으로 생각했다. 1930년대 중반부터 시작된 소록도갱생원의 확장에 따라 더 많은 사람들이 소록도에 수용되었다.

소록도갱생원의 상황은 신문기사에 묘사된 낙원과는 전혀 반대되는 지옥이었다. 제대로 된 지원 없이 수용자 수를 증가시키면서 수용된 사람들의 상황은 점차 악화되었다. 게다가 소록도갱생원의 확장에 동원되면서 질병 때문에 몸이 약해진 수용자들의 상황은 더욱 나빠졌다. 더군다나 중일전쟁이 발발하고 총동원체제가 시작되자, 수용자들은 또 다른 강제노동에 동원되었고, 식량 배급 역시 줄어들었다. 또한 헌금이라는 명목으로 끊임없이 갈취를 당하자 소록도 수용자들의 불만은 점차 쌓여만 갔다. 처음에는 소록도갱생원의 악화되는 상황에 못이겨 도망자들이 증가하다가, 1941년에는 병원당국에 적극적으로 가담했던 환자가 다른 환자에게 살행당했으며, 1942년에는 소록도갱생원 원장이 환자에 의하여 살해당했다.

식민지 조선에서 한센병에 걸린 사람이 마음 편하게 지낼 수 있는 공간은 그 어디에도 없었다. 한센병에 걸리면 가족에게서 버림받고 부랑생활을 해야했으며, 운 좋게 치료받을 수 있는 소록도에 입소하더라도 강제노동 등으로 힘든 생활을 해야만 했다. 이 과정에서 수많은 환자들이 죽어갔다. 식민지기 한센병 환자를 의도적으로 죽이는 법이나 정책은 존재하지 않았다. 오히려 조선총독부는 환자의 치료와 전염병의 예방을 위하여 소록도에 나시설을 설치했다. 그러나 한센병이 환자를 매개로 한 전염병이라는 것이 점차 대중에게 알려지고, 그 전염성이 지나치게 강조되면서 한센병 환자에 대한 사회의 낙인과 차별은 점차 강화되었다.

식민지 조선사회는 한센병 환자 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법은 한센병 환자를 소록도 등의 시설에 격리시키는 방법밖에 없다고 생각했다. 심지어 1930년대 한센병 환자 역시 자신이 살 수 있는 공간은 나시설 밖에 없다고 생각하기 시작했다. 그러나 나시설 역시 그들을 위한 공간이 아니었다. 소록도는 더 많은 환자를 수용하기 위하여 노력했을 뿐 수용된 사람의 삶의 질에 대해서는 고려하지 않았다. 부족한 식량배급과 지나친 강제노동은 수많은 환자를 죽음으로 몰아넣었다. 결과적으로 식민지 조선은 소록도갱생원을 정점으로 사회 그리고 가장 말단 단위의 가족에 이르기까지 한센병 환자를 체계적으로 절멸시키는 시스템이 만들어졌다고 할 수 있다. 한센병 환자들은 생존을 위하여 끊임없이 장소를 이동하며 버텼지만 결국 그들을 기다리고 있는 곳은 한센병 환자의 천국이 아닌 그들을 위해 마련되어 있는 절멸의 공간 소록도갱생원이었다.

Notes

한센병(Hansen’s disease)이라는 단어는 과거 문둥병과 나병이라는 병명이 낙인과 차별에 오염되었다는 지적에 따라 2000년 1월 12일 개정된 「전염병예방법」에서 공식적인 이름으로 사용되기 시작했다. 현재 이 질병에 걸린 것으로 진단된 환자는 한센병 환자(Hansen’s disease patient)라고 부르며, 한센병 환자와 한센병에서 완치되었지만 이 질병에 부착된 낙인과 차별에 영향받는 사람들을 모두 포함하여 한센인(people affected by Hansen’s disease)이라 부른다. 이 논문에서는 현재 공식적인 병명인 한센병과 환자를 지칭하는 한센병 환자를 사용한다.

매일신보, 「담양 괴설, 문둥병자 사천명이 돌아다닌다고 야단」, 1922. 6. 17; 매일신보, 「나환자 천명 강경을 침습한다고 갖은 풍설이 전파해」, 1922. 7. 1.

동아일보, 「나병여자자살」, 1926. 8. 13.

중외일보, 「나병환자의 철도자살」, 1926. 11. 30.

동아일보, 「가족까지 냉대, 나병환자 자살」, 1927. 8. 26.

동아일보, 「나병자액사 병으로 고통」, 1927. 5. 9.

1935년 8월에 소록도갱생원에서 조사된 2,693명의 한센병 환자 중 남성은 2,017명, 여성은 676명으로 남성이 약 75%, 여성이 약 25%를 차지했다. 이러한 불균등한 성비는 식민지 내내 비슷하게 지속하는데, 실제로 한센병은 여성보다는 남성에게 훨씬 더 많이 걸리는 경향이 있다.

질병에 걸린 환자의 자살은 식민지기 신문에 종종 소개되는 기사 내용이었다. 자살 원인은 주로 질병으로 인한 경제적 어려움과 치료의 불가능성 때문이었다. 예를 들어 결핵의 경우 경제적 곤란으로 치료를 받지 못한 환자의 자살은 자주 소개됐다(박윤재, 2008: 137). 한편 간질환자 역시 질병으로 인한 경제적 어려움 때문에 자살을 선택하기도 했다; 매일신보, 「간질환자 철도자살, 빈고와병으로 죽어」, 1927.11.24; 조선중앙일보, 「간질환자자살」, 1935. 9. 19. 매독 환자의 경우는 주로 치료 불가능성 때문에 자살하는 사례가 많았다; 매일신보, 「대동교에 무주복, 매독병 환자가 투신 자살한 것」, 1924. 11. 23; 매일신보, 「매독환자자살」, 1927. 7.24. 그러나 다른 질병에 걸린 환자의 자살 기사보다 한센병 환자의 자살을 소개한 기사 수가 훨씬 많은 데다가, 다른 환자들과는 달리 이들이 자살의 이유는 낙인과 차별의 결과로서 가족과의 관계 단절이 중요했다.

국립소록도병원, 『국립소록도병원 100년 구술사료집, 또 하나의 고향 우리들의 풍경』 (2011), p.40. 박선주(가명)는 전라남도 승주군 출신으로 1930년생이다. 열세 살에 병이 발병해 주민의 신고로 소록도에 입소해 식민지기 소록도를 경험했다.

매일신보, 「나병에 걸린 걸처를 살해」, 1930. 10. 30.

동아일보, 「나병친척을 소살한 2명」, 1931. 1. 18.

동아일보, 「지중에 의문의 여시, 혐의자 잡아 취조한 결과 ‘한센병녀라 부자로 독살」, 1932. 6. 9; 매일신보, 「문동병 걸린 딸 독살한 부모, 남편에게 이혼당하고 와 있던 중, 각 오년 징역 구형」, 1933. 5. 5.

동아일보, 「나병 걸린 숙모를 양화에 투해, 병치료하러 간다고 꼬여 갖고, 8년전 살인범 검거」, 1935. 4. 5.

매일신보, 「차아가 장성하면 조소를 받겠다」, 1916. 10. 4.

매일신보, 「나병자의 혈정, 그 모가 압살」, 1932. 10. 11.

중앙일보, 「나병환자 내부의 내자 살해사건, 검사의 무기구형에 이년역을 언도」, 1933. 1. 25.

경제적 여유가 있는 가족의 경우 남성 한센병 환자는 집에 머무를 가능성이 커진다. 다른 이들과 격리될 수 있는 공간이 있으며, 별다른 생산 활동을 하지 않아도 생계를 걱정하지 않는 집의 경우 한센병에 걸린 식구를 마을 사람들에게 들키지 않고 집에 숨길 수 있기 때문이다.

조선총독부, 1915, 『민간의 질병인식과 치료행위에 관한 의료민속학적 연구』, 신종원·한지원 옮김, 민속원, pp.171-172.

동의보감에는 한센병(大風瘡)의 치료제로 다양한 약재가 소개되어 있다. 이중 백화사(白花蛇) 등 뱀을 사용한 여러 방법이 소개되어 있다. 白花蛇丸: 治癩風, 白屑瘡痒, 皮膚皴燥. 白花蛇 一條, 當歸 二兩, 川芎ㆍ白芷ㆍ生地黃ㆍ防風ㆍ荊芥ㆍ(酒)芩ㆍ連翹ㆍ胡麻子ㆍ何首烏ㆍ升麻ㆍ羌活ㆍ桔梗 各一兩.(入門).

南原郡(朝鮮) 編 「南原郡南生面致死男人金判述子六歲兒及李汝光李君必李判用査案」, 1901년 2월.

기근이 들어 생존을 위하여 죽은 사람의 인육을 먹었다는 기록은 삼국시대부터 존재하는 등 오래되었다. 그러나 인육을 질병의 치료에 사용하는 것 역시 역사가 오래된 것이지만, 조선전기에 급증하였다. 이경록(2019)은 인육치료에 대한 기록이 조선전기에 증가하는데 이는 유교적 질서를 바로 세우기 위하여 의도적으로 조장되었다는 것을 보여주었다. 문제는 인육치료를 효행의 모범사례로 기록하면서 치료 효과가 강조되었다는 점이다. 정부의 조장으로 인하여 단지할고는 이 시기 증가한다. 단지할고(斷指割股)로 병든 부모를 살렸다는 내용의 기록들은 인육을 먹는 것이 실제 치료에 효과가 있는 것처럼 사람들이 오해하도록 만들었던 것이다. 그러나 그 결과 조선 중기에 이르면 유교적 가치는 사라지고 인육치료의 효과만 남게 된 것으로 보인다.

是時士庶, 崇飮好色, 多得淫瘡, 有一醫官敎之曰: “若得人膽而治之, 其疾立愈。” 故以重賂募人, 殺人取膽。 先是, 京中東活人署, 普濟院, 弘濟院及鍾樓等處, 丐乞之人多聚焉。 衣破衣持瓢子, 乞食於街路者, 纍纍有焉。 四五年來, 路中頓無一人, 蓋盡爲取膽者所殺也。(『明宗實錄』 卷31, 21年 2月 29日).

京外人治瘡疾以人肉及肝膽爲藥, 凶惡之徒, 誘致小兒於無人處, 雖壯男女, 若孤單行路, 則刦掠, 竝刳腹取膽, 因以轉賣, 必獲重價, (『宣祖實錄』 卷10, 9年 6月 26日).

대한매일신보, 「전부할고, 김씨성심」, 1908. 11. 14.

대한매일신보, 「전부할고」, 1908. 11. 14; 동아일보, 「형의 병에 할고한 제」, 1923. 2. 14; 매일신보, 「희세의 열부, 남편의 문둥병에 자기 살을 베어 먹어」, 1925. 6. 29; 동아일보, 「병부에 할고 공궤」, 1926. 1. 16; 매일신보, 「박씨부인의 애열」, 1926. 9. 19; 매일신보, 「부친의 한센병 고치려 할고 공궤한 소녀」, 1928. 2. 28; 매일신보, 「남편 한센병 고치고자 할육투제한 열부」, 1930. 4. 9; 매일신보, 「남편의 한센병 고치려고 할기공궤한 삼척 열부, 두근 가량의 살을 비혀 먹어」, 1931. 1. 20; 동아일보, 「자기 살을 베어서 남편의 중병을 치료」, 1940. 2. 20.

황성신문, 「만풍가해」, 1910. 5. 13.

매일신보, 「한센병 환자 생간취식설 유포로 천안, 예산방면 아동들 단독통학 불능상태」, 1936. 6. 12.

매일신보, 「나병환자 집합지에 아동 통학은 위험」, 1936. 10. 13.

매일신보, 「문둥이가 아이들을 꾀여갔다는 것은 허설」, 1936. 6. 16; 매일신보, 「문둥이 소동, 철원에도 비화」, 1936. 6. 17; 매일신보, 「문둥이 소동은 낭설, 두려워할 것은 없다」, 1936. 6. 18; 조선중앙일보, 「문둥이 소동으로 통학아동 공포, 경찰에 단속 요망」, 1936. 6. 21.

매일신보, 「유언비어선포하고 유치장행, 문둥이가 생간 취식이라고 날조」, 1936. 6. 22.

매일신보, 「상주지방에도 문둥이 유언비어」, 1936. 7. 3; 매일신보, 「대동군 하에 문둥이 유언」, 1936. 7. 8; 조선중앙일보, 「평남에서도 문둥이 소동 경찰의 유언취체」, 1936. 7. 9; 조선중앙일보, 「김제 지방에도 문둥이 소동」, 1936. 7. 22.

국립중앙도서관의 대한민국 신문 아카이브에서 ‘문둥’, ‘나병’, ‘뢰병’, ‘대풍’, ‘나창’의 단어로 검색한 결과 중 중복을 제외한 1910년부터 1945년 8월까지의 1,041건의 기사를 분석대상으로 삼았다. 분석대상에 포함되는 기사를 생산한 언론사로는 황성신문, 매일신보, 동아일보, 시대일보, 朝鮮新聞, 중외일보, 신한민보, 중앙일보, 조선중앙일보가 있다.

동아일보, 「불쌍한 나병환자 무서운 나병독균」, 1931. 9. 10; 매일신보, 「나병의 예방과 퇴치로 사회의 불행을 구하자」, 1932. 11. 23; 동아일보, 「환자 은닉만 안 하면 나병은 불원절멸」, 1932. 11. 23.

매일신보, 「나병환자시」, 1930. 4. 12.

동아일보, 「경북달성에 나병환자상조회」, 1923. 12. 31.

시대일보, 「180명의 나병환자들이 진정, 의지할 곳 없는 병자 각 관청에 진정했다」, 1924. 12. 7.

동아일보, 「나병자상조회창립을 듣고」, 1924. 3. 24.

매일신보, 「통영해동의원장 김상용씨의 특지, 대구나병자 상조회에 자진하야 이천원 기증」, 1927. 1. 29; 중외일보, 「한센병회 사업에 찬동기부」, 1927. 1. 29.

朝鮮新聞, 「癩病者會總督に嘆願」, 1927. 1. 16.

매일신보, 「나병자상조회 구제방을 진정, 도평의회에」, 1927. 3. 3.

시대일보, 「나병자상조회 인가 신청 중」, 1926. 7. 4.

동아일보, 「영남지방, 나병자상조회」, 1927. 11. 12.

매일신보, 「가련한 천형병자 여수나병원에 집중, 입원거절을 당하고 공제회 조직, 경찰부에 주사약 청구」, 1930. 5. 10.

매일신보, 「나병환자대표의 격리장 지정 요망, 네곳 병원은 받지 않고 가라고만 해, 충북도 당국에 애원」, 1930. 5. 6.

동아일보, 「나병환자구제회의 발기」, 1931. 9. 9.: 나병환자구제연구회는 설립 초기 다양한 이름으로 불렸다가, 이후 조선나병근절책연구회로 명칭이 변경되었다(김재형, 2019a: 147).

조선중앙일보, 「나병환자일군이 대거 광주에 쇄도, 소록도 보내달라고」, 1933. 8. 18; 동아일보, 「이십여명 나병환자 전남도청에 쇄도, 속히 소록도에 보내달라고 탄원, 색다른 진정에 도청도 두통」, 1934. 5. 28.

동아일보, 「나병자성군 경찰에 또 진정, 어서 소록도에 보내달라고 광주서 일대두통」, 1933. 9. 5.

동아일보, 「매일 이십 나병환자 경찰에 애원, 살수 없으니 수용해 달라고 소록도행을 지원」, 1933. 9. 10.

조선중앙일보, 「우리의 낙천지인 소록도로 보내주」, 1934. 9.11.

동아일보, 「문둥이 작대하여 종로서에 출두진정」, 1936. 6. 15; 동아일보, 「경남나병자상조회 무료시료를 요망, 종전대로 시료 진정」, 1939. 3. 24.

매일신보, 「소록도의 별천지, 문둥병환자를 수용하는 곳」, 1917. 5. 30.

매일신보, 「소록도자혜의원 나병환자위안회 신조직보규칙 발표」, 1926. 6. 21; 동아일보,「나병환자, 위안회를 보고」, 1926. 7. 1.

매일신보, 「남해별천지 소록도자혜의원 이백여명의 천형병환자 참담한 생활 중에도 일조의 광명을 바라」, 1926. 8. 6.

매일신보, 「소록도의 별천지, 문둥병환자를 수용하는 곳, 90명의 환자들은 이 부락생활을 즐긴다」, 1917.5.30; 매일신보, 「남해별천지 소록도자혜의원」, 1926. 8. 9; 매일신보, 「나병 환자의 이상향 소록도의 근황」, 1928. 6. 6; 매일신보, 「문동병자의 낙원 소록도에 설비완성」, 1928. 12. 20; 조선중앙일보, 「소록도로 소록도로 나병환자의 낙원」, 1934. 10. 11; 매일신보, 「발전소까지 완성되어 갱생원 시설 충실, 삼천 명의 문둥병자를 수용 중 광명 비친 소록도」, 1935. 4. 17; 동아일보, 「자급자족의 별건곤」, 1935. 10. 25; 동아일보, 「확장되는 소록낙원」, 1936. 2. 20.

소록도에서의 엄청난 수의 죽음은 지금까지 큰 주목을 받지 못했다. 그 이유는 죽은 환자는 자신의 차별을 증언할 수 없었기 때문이며, 소록도 연보에 그들의 사인은 아사가 아니라 병으로 인한 쇠약으로 인한 것으로 기록되었기 때문이다. 충분히 예측 가능함에도 불구하고 좁은 공간에 대규모의 사람들을 이주시킨 후 제대로 된 배급을 하지 않아 대량의 사망자를 발생시킨 것은 학살이며 범죄행위라 할 수 있다.