일제강점기 광견병의 발생과 방역

Rabies Outbreaks and Control during the Japanese Colonial Period in Korea

Article information

Abstract

Rabies became one of the critical zoonoses in the modern urban environment since pet keeping culture became widespread in the Western countries in the 18th century. The sanitary policy against rabies was a forceful tool for the colonial rulers in the 19th century. This study describes the rabies outbreaks in the context of prevention methods, experts’ engagement and the public response to the policies based on the statistics, regulations and newspaper articles on rabies in Korea during the Japanese colonial period. Based on the changes in the rabies policies, this study divides the time period into three phases. First phase (1905- 1914) was characterized with the first epizootics investigation in Korea in 1905 and the “Domestic dog control regulation” in 1909, which legitimated elimination of dogs without owners’ name tags. In the second phase (1915-1926), rabies was designated as a reportable disease by the “Act on Prevention of Domestic Animal Infectious Diseases (1915)” and thousands of dogs were slaughtered every year for rabies prevention. In the third phase (1927-1945), vaccination for dogs became a main intervention. From 1927 to 1942, 760,515 dogs were vaccinated. However, the broad scale rabies control projects over these decades did not seem to decrease the outbreaks of rabies because they did not reflect the rabies situation in Korea. Furthermore, the rabies control policy of the Japanese colonial government was criticized by the public for its violence against dogs and humans, for causing conflicts between social classes, and for lack of understanding of traditional human-dog relationship.

1. 머리말

광견병(공수병, Rabies)은 인류 역사에서 가장 오래된 인수공통감염병 중 하나이다. 한국에서 광견병은 2004년까지 간헐적으로 발생하다 그 이후로 발생 신고가 없었기 때문에 큰 관심의 대상은 아니지만[1,], 광견병으로 인한 사망자는 전 세계적으로 연간 약 59,000명 이상으로 추정되며 그 피해는 아시아와 아프리카에 집중되어 있다[2,]. 히포크라테스가 묘사한 바와 같이, 이 병에 걸린 사람은 “미친 상태로, 물을 거의 마시지 않고, 작은 소리에도 놀라고 떨거나 경련”을 일으키며, 방치할 경우 100% 사망에 이르는 고통을 겪게 된다(Driesch and Peters, 2003: 182). 이런 특징적인 증상으로 인해 이 질병은 여러 문화권에서 ‘미친 개에게 물려 광기를 보이는 병’으로 불렸다. 광견병(Rabies)이라는 명칭도 “광기(rave)”를 의미하는 라틴어를 어원으로 한다.

아리스토텔레스는 『히스토리아 아니말리움(Historia animalium)』에서 “이 병에 걸리면 개가 광기(lytta)를 보이고, 이 개가 물면 인간을 제외한 모든 동물에게 병이 전파될 수 있다”라고 설명하여 개를 통해 인간이 광견병에 감염될 가능성을 배제했다(Driesch and Peters, 2003: 182). 그러나 갈레노스는 오히려 개와 사람만이 광견병에 감수성이 있다고 생각했다. 그는 물린 자리를 도려내고 혈액이 흘러나오게 하는 것 이외에 특별한 치료법이 없다고 생각했고, 사람을 문 개가 광견병에 걸렸는지 진단하는 것이 중요하다고 강조했다(King et al., 2004: 7-8). 한편, ‘미친 개에 물려 죽는 병’은 기원전 3세기경 중국의 응급의학서인 『주후비급방(肘後備急方)』에도 등장한다. 이 책의 ‘치졸유제견소교독방(治卒有猘犬所咬毒方)’은 미친 개를 죽이고 그 골을 빼내어 환자의 상처에 발라주는 처방을 포함하고 있다[3].

광견병은 사회문화적인 해석이 중요한 인수공통감염병이다. 개는 인간 사회에 가장 먼저 편입되어 인간과 물리적, 정서적으로 가까운 관계를 유지해 온 동물이기 때문에 인간과 다양한 병원체를 공유하고 있다[4,]. 다른 질병과는 달리 광견병으로 인한 “광기”는 개가 가지고 있던 익숙한 친밀함과 충성심을 깨 버리기 때문에 더욱 큰 공포를 가져온다(Fleming, 1872: 1-6). 그래서 광견과 광견병에 대한 인식은 이성적이거나 합리적이지 않을 수 있으며, 이 질병에 대한 대중의 반응은 사회문화적 배경을 갖는다(Pemberton and Worboys, 2007: 1).

이런 특성을 바탕으로 광견병에 대한 역사적 접근은 크게 두 가지 흐름으로 정리된다. 첫번째는 애견 문화가 형성되는 18세기 중반 이후 영국과 프랑스의 대도시를 중심으로, 광견병 근절이 어떻게 사회적 이슈가 되고 이 과정이 근대화 과정을 어떻게 반영하는가에 대한 연구이다. 이 시점을 중심으로 한 광견병 연구는 전근대와 근대, 불결함과 위생, 비문명과 문명의 대립 상황을 주제로 한다. 리트보(Harriet Ritvo)는 우역(牛疫)이나 우폐역(牛肺疫) 처럼 경제적인 영향을 주거나, 페스트처럼 인간에게 대규모의 유행을 가지고 온 질병이 아니었음에도 불구하고, 19세기 영국 도시 지역에서 광견병이 어떻게 두려운 질병으로 자리잡게 되는지 설명했다. 광견병 방역 정책이 성립되는 과정에 정치인, 과학자, 애견가, 생체해부반대론자 등 다양한 사람들이 관여하게 된다. 근대의 위생 이데올로기가 투영된 광견(rabid dog)은 ‘더러운 것’으로 취급되었다. 이렇게 오염된 개는 ‘죄를 받은(guilty)’ 존재로 ‘경찰’에 의해 제압당해야 하는 존재였다. 광견병의 위험을 줄이기 위해 이른바 개를 관리하는 법(Dog Act, 1871)이 생겨났다. 입마개를 하지 않고 정부에 등록되지 않은, 즉, 관리되지 않은 개는 부정한 존재이기 때문에 죽임을 당하는 것이 마땅했다. 애견가들의 강한 반대가 있었음에도 불구하고 광견병의 공중보건적 위해를 이유로 정부는 이런 관리 방식을 고수했다(Ritvo, 1987: 167-202). 이후 광견병은 가축전염병으로 관리되기 시작했다. 소나 돼지에 적용되는 살처분이라는 근대적 전염병 관리 방식이 개에게도 자연스럽게 적용되었다. 강력한 박멸 정책으로 인해 광견병 발생이 줄어들면서 광견병 청정국(Rabies-free)이라는 이미지는 영국의 위생적 우월함을 상징했다. 따라서 광견병은 외부에서 들어온 병, 심지어는 열대성 질병이며, 책임감 없고 부주의한 개 소유주들이 일으키는 병이라는 인식이 강화되었다(Pemberton and Worboys, 2007: 2-4).

파스퇴르 이전 프랑스에서 광견병은 사회 하층계급이 소유한 “더럽고 사나운, 쓸모 없는” 개들이 옮기는 질병으로 인식되었고, 이는 이런 개들을 없애야 한다는 주장의 근거가 되었다. 게다가 도시 거주민인 신흥 부르주아 계급을 중심으로 새롭게 형성된 애완견 문화는 실내에 키우는 순종적이고 “문명화된” 애견의 이미지를 만들어냈다. 반면에 사납고, 제멋대로 굴고, 발정 행동을 보이는 개들은 문명화되지 않고 제어되지 않는 존재들이다. 그리고 광견병에 걸린 개들은 제어되지 않은 광기를 증상으로 갖는다. 따라서 광견병에 대한 공포는 애견의 이미지를 벗어난 개에 대한 과도한 폭력으로 이어졌다. 한편, 광견병에 대한 공포는 개에게 물린 것만으로 이미 광견병에 걸렸다고 생각한 나머지 공수병 증상을 보이는 ‘히스테리성 광견병(hysterical rabies)’이나, 광견병에 걸린 개에 물리지 않아도 과도한 성적 흥분으로 발생할 수 있는 ‘특발성 광견병(spontaneous rabies)’이라는 개념을 만들어내기도 했다(Kete, 1988: 89-107).

두 번째 흐름은 19세기 말부터 20세기 초반까지 식민지 국가나 도시에서 광견병 근절 정책이 가져온 보다 복합적인 양상의 문화 충돌에 대한 연구이다. 1885년 파스퇴르(Louis Pasteur)는 토끼를 이용한 약독화 백신으로 광견에게 물린 9세 소년을 치료하는데 성공했다(Pearce, 2002: 82). 영국이나 프랑스의 대도시에서 형성된 광견병에 대한 공포와 혐오는 파스퇴르 광견병 백신의 과학적 성취와 함께 식민지로 유입되어 다양한 층위의 갈등을 유발하게 됐다. 19세기말 상하이의 외국인(영국인) 거주지역을 중심으로 진행된 대규모 개 학살과 개 이주 정책은 중국과 영국으로 대변되는 서양의 개 사육 문화의 차이, 인간동물관계를 맺는 방식의 차이, 이 과정에서 드러난 빈부의 격차와 위생을 근거로 한 차별 및 이로 인한 사회적 갈등을 내포한다(Chan, 2015: 645-667). 스카벨룬드(Aron Skabelund)는 일본 개항 당시 서구인들, 그리고 일본 제국의 일본인들이 동반했던 개, 그리고 식민화 된 지역의 개, 개와 인간의 관계를 둘러싼 일련의 상징과 사건들을 “개 제국주의(canine imperialism)”라는 개념을 통해 설명하고자 했다. 이 맥락에서 서양에서 들어온 견종은 우월한 것으로 취급되는 반면, 전통 방식으로 자유롭게 돌아다니며 큰 일본 개는 ‘문명화 되지 못한’ 상태로 여겨졌다. 문명화 되지 못한 개들은 광견병의 위험을 내포하고 있었고, 이에 대한 공포가 이들을 제거하는데 정당성을 부여했다(Skabelund, 2011: 53-86). 프랑스령 마다가스카르에서 프랑스 과학자와 식민지 관리자들에게 있어 광견병은 “길거리 질병”으로 인식되었다. 그리고 광견병 방역은 프랑스의 발전된 의학의 힘을 전파하는데 유용한 도구였다(Jennings, 2009: 263-282).

우리나라에서 광견병에 대한 근대적 방역 정책은 20세기 초 대한제국과 일제강점기를 거치면서 구체화됐다. 기존 광견병에 대한 연구들이 중점적으로 다루고 있는 시대적 환경과 비교하면 몇 가지 측면에서 차이를 보인다. 우선 광견병 방역을 위한 과학적인 도구가 더욱 확충된 시기였다. 광견병 이환 동물의 특징적인 병리 소견인 네그리 소체(Negri body)가 1903년 처음 확인되었다. 또한, 파스퇴르가 개발한 치료 백신은 국내 서양식 근대 의료기관에서 이미 사용되고 있었으며 (Pearce, 2002: 82), 1920년대부터는 축견을 대상으로 한 예방 백신도 가능해졌다. 당시 대한제국에서는 유럽처럼 산업화와 도시화의 흐름 속에 애완견 문화가 변화하는 과정이 두드러지지 않았다. 또한, 서양 문화와 과학을 급진적으로 수용하면서 반식민지 체제를 거친 일본에서와는 다르게 “개 제국주의”의 양상이 나타나지도 않았다. 따라서 한반도에서 광견병 방역의 식민지적 특성을 파악하기 위해서는 방역의 주체로서 일본인 관료, 일본인 전문가(수의사)들이 이식한 광견병 방역 정책이 조선인 방역 업무 수행자와 개 소유주 사이에서 어떻게 수용되는지, 실제 광견병 발생률이 어느 정도 감소했으며, 광견병에 의한 인간과 동물의 피해를 어느 정도 줄였는지 조사해 볼 필요가 있다.

이에, 본 연구에서는 한반도라는 공간에서 일제강점기 동안 광견병의 발생 양상과 방역 대책의 변화 및 사회문화적인 영향을, 다음과 같이 세 개의 시기로 나누어 분석해 보고자 한다. 제1기(1905~1914)는 광견병을 포함한 가축전염병 실태 조사가 진행된 1905년을 기점으로 한다. 일제강점기 시작 전부터 일본은 통감부를 통해 대한제국의 행정제도 전반을 장악하고 영향을 미치기 시작했다. 일본의 제도를 본 뜬 최초의 광견병 관리 대책인 “축견단속규칙(畜犬團束規則, 1908)” 및 “축견취체규칙(畜犬取締規則, 1911)”이 이 시기에 공포되었다. 제2기(1915-1926)는 “수역예방령(獸疫豫防令)”이 공포되어 광견병이 법정전염병으로 관리된 시기이다. 제3기(1927-1945)는 개를 대상으로 한 광견병 예방접종이 광범위하게 시행되는 1927년을 시작으로 구분하였다. 광견병 방역 정책의 흐름과 사회적 영향을 대략적으로 파악하기 위한 근거자료로 조선총독부의 『가축위생통계』 및 『관보』의 광견병 발생, 야견박살(野犬撲殺) 및 예방접종 실적을 정리하고, 구체적인 발생 사례와 개별적인 피해 상황을 추측하기 위해 신문의 광견병 관련 기사를 활용하고자 한다[5].

2. 제1기(1905~1914): 광견병에 대한 근대적 인식과 축견 관리

『조선왕조실록』은 1405년 “제구(猘狗)”, 즉 미친 개에 물려서 죽은 정3품 관직의 관리인 이담(李擔)에게 부의를 보냈다고 기록하고 있다[6,]. 『향약구급방(鄕藥救急方)』은 “늦은 봄에서 초여름까지 개가 발광하는데, 사람이 미친 개에 물리면 발광하다 죽는 수도 있다”고 설명하며 물린 곳에 뜸을 뜨는 치료법을 제시했다(대한감염학회, 2009: 107)[7,]. 기록으로 추측해 볼 때 광견병은 한반도에서 지속적으로 발생해 오던 질병이기는 했으나(三木榮, 1991: 104-105) 국가적 차원의 조사나 치료, 개를 관리하기 위한 대책이 수립되지는 않았다.

1905년 제2차 한일협약 이후 대한제국의 행정을 실질적으로 장악한 통감부는 광견병 관리에 대한 법적 근거를 마련했고, 경무국 산하 위생국은 수역(獸疫) 예방과 위생경찰의 업무를 관장하게 됐다(신동원, 1997: 326-332). 이미 1892년부터 광견병을 법정전염병으로 지정해 관리하고 있던 일본은 조선에서도 수역의 범주에 광견병을 포함시켰다. 광견병과 공수병이라는 질병명은 함께 사용되고 있었으나, 증상에 중점을 둔 ‘공수병’(물을 무서워하는 병)보다는[8,], 원인에 중점을 둔 ‘광견병’(미친 개에게 물린 병)이라는 병명이 더 일반적으로 사용되었다[9,]. 1905년 일본인 수의사 도키시게 하쓰오(時重初雄)는 『한국 우역 및 기타 수역에 관한 사항 조사 복명서(韓國牛疫其他獸疫ニ關スル事項調査復命書)』에서 수년 동안 ‘광견병’이 각지에서 발생하여 사람과 가축에게 해를 끼치고 있음을 보고하였다(時重初雄, 1905: 34-5). 대한제국 융희 원년(1907)에 진행된 근대적 의미의 첫 가축전염병 조사인 ‘한국수역조사’에도 광견병이 포함되었다[10]. 한국수역조사는 돼지와 소 각각 1마리, 개 17마리가 광견병에 감염되었음을 보고하는데 그쳤고, 사람의 피해와 발생 지역에 대한 정보를 기록하지는 않았다. 1908년과 1909년에는 각각 13건 19건의 광견병이 발생한 것으로 보고되었다. 이후 조선총독부는 1912년부터 매년 『가축위생통계』에 광견병 이환 동물의 수를 기록하기 시작했다. 1912년 이후 통계에서는 광견병에 감염된 축종을 구분하지 않지만 이환 동물은 주로 개였을 것으로 추정된다. 개를 제외한 다른 가축에서 광견병 발생과 이로 인한 사람의 감염 가능성은 희박하기 때문이다.

이 시기 광견병에 대한 신문기사에는 사람들의 광견 피해와 미친 개에 물린 사람들에 대한 ‘주사약’ 치료가 언급됐다. 당시 언론을 통해 보도된 광견병 발생 첫 사례는 1901년 러시아 공사에서 광견에 물린 사람들이 치료를 위해 일본으로 떠났다는 기사에서 찾을 수 있다[11,]. 일본의 경우 1895년 나가사키 병원에서 미친 개에게 물린 사람들에게 파스퇴르 백신을 접종하여 치료에 성공하였던 바 있다(山脇圭吉, 1935: 102-3). 1910년까지 대한제국에서 파스퇴르의 백신으로 광견병을 치료할 수 있는 의료기관은 제한되어 있었다. 세브란스 의원의 진료 통계(1903-1910)에 따르면 1903년과 1907년 각각 1건, 1908년에는 총 7건의 광견병 진료가 이루어졌다(이만열, 1989). 1903년말 제중원의 원장인 올리버 에비슨(Oliver R. Avison)의 자녀들이 개에 물리는 사고가 있었고, 이들의 “왁찐 주사” 접종을 위해 나가사키의 파스퇴르 연구소를 방문했다. 에비슨은 이때 백신 제조과정을 견학하고 돌아와 직접 백신을 제조한 것으로 보인다(박형우, 2010: 252). 같은 시기 한성병원(漢城病院)에서도 미친 개에게 물린 사람의 “여독을 예방하기 위해 유력한 주사법”을 실시하고 있었다[12,]. 대중에게 “바스톨 혈청”으로 알려진 파스퇴르 혈청은 이후 내부 위생국에서 제조됐고 대한의원에 송부되어 광견병 이환자를 치료하는데 사용됐다. 1910년 3월에는 파스퇴르 혈청을 경성 내 10명의 환자에 주사하여 4명이 완치되었고 나머지는 치료 중이라는 보도가 있었다[13].

광견병 발생 기록을 분석할 때 어려운 점은 광견병 이환견에 물린 것과 일반적인 개물림의 구분이다. ‘미친 개’로 표현되는 사나운 개들이 모두 광견병 이환견은 아니지만 이들은 쉽게 동일시 된다. 특히 ‘외국인이 개에 물리는’ 상황은 광견병에 대한 경각심을 불러일으켰다. 1907년 “한국 개(韓犬)가 진고개(泥峴)에서 일인(日人) 7명을 물어 한성병원으로 이송”되었고[14,], 1909년에도 인천에서 일본 순사 한 명이 미친 개에 물려 중상을 입었다[15]. 선교사이며 의사였던 릴리어스 호톤 언더우드(Lillias Horton Underwood)는 조선의 개와 광견병의 위협에 대해 다음과 같이 언급했다.

(조선의 개들은) 그들의 서구 사촌들이 보여주는 문명화된 표징이 결핍되어 있으며 통상적으로 겁에 질려 있고 야생적이며 들개같이 천하다. 이 개들은 큰 소리로 짖으며 이빨을 드러내 보이지만 (중략) 내가 찾아본 바로는 조선에는 개를 위한 그 어떤 종류의 법규도 없다. 광견병에 걸린 수많은 개가 사람과 동물을 물어뜯으며 거리를 질주하고 있고, (중략) 심지어는 이 문장을 쓰고 있는 한 주 동안에도 유럽인 네 명과 여러 조선인이 광견병에 걸린 개에게 물어 뜯겼다. (중략) 그래서 많은 개의 유행병을 통제할 수 있는 유일한 것은 내가 언급했듯이 대량 도살뿐이다(Underwood, 1905: 67-8)[16].

개가 가진 외부인에 대한 공격성은 ‘문명화 되지 못한’ 사나운 개에 대한 공포와 광견병에 대한 공포를 가중시켜 ‘개를 제거하는 방역 방식’에 힘을 실어주게 됐다. 19세기말 중국 상하이 외국인(영국인) 거주 지역에서 중국 개는 훈련 받지 못하고 더러운 개라는 부정적 인식이 있었다. 찬(Ying-Kit Chan)은 외국인들이 외부인으로서 가지는 공포가 경비견으로서 이방인에 대해 적의를 표시하는 개들에게 투영되었다고 보았다. 결국 광견병이라는 질병에 대한 공포를 통해 가중된 ‘개 공포증’은 대규모의 중국 개 도살과 타지역으로 중국 개를 이주시키는 정책의 배경이 되었다(Chan, 2015: 651-63). 이는 일본이 아이누인의 개를 몰살하는 과정에서도 드러난다. 에조치(蝦夷地)의 아이누인 주거지를 방문한 일본인 관리가 외부인인 자신에게 공격성을 보이는 개들에 둘러싸여 낭패를 보자 크게 분노하여 해당 지역의 모든 개를 죽이라는 명령을 내리기도 했다(Skabelund, 2011: 65-6). 당시 우리나라에서도 유사한 사례가 발견된다. 1908년 대구에서 일본인이 개에 물리는 사고가 일어나자 관찰사 박중양이 사람에게 해를 입힐 것을 염려해 집개(家犬)를 박살하라는 명령을 내려 194마리의 개를 죽이도록 했다[17].

그러나 대중은 광견병 방역 정책을 외세의 폭력으로 인식 했다. 『대한매일신보』는 대구 관찰사 박중양의 ‘가견박살(家犬撲殺)’ 정책에 대해 “가견을 박살함이 결코 인민의 해원(害源)을 예방함이 아니라,” “개가 외인을 보면 쫓아짖는 것(愈逐愈吠)이며, 고로 위민의 미명을 가하여 외인에게 납도(納謟) 함이 분명” 하다고 비꼬았다[18,]. 이는 외세의 난입에 대한 경고를 담은 기사로 가견박살에 대한 거부감을 드러낸다. 광견병 방역에 대한 대한제국 최초의 법령인 “축견단속규칙”은 1909년 6월 28일 경시청령으로 공고되었다[19,]. 이 규칙은 일본에 수출하는 축우의 우역, 탄저, 유행성아구창(구제역)에 대한 검사와 검역을 규정한 1909년 “수출우검역법(輸出牛檢疫法)”보다도 약간 앞서는 것으로 가축전염병 관련 조치 중 가장 빠르다. “축견단속규칙”에 따르면 개의 주인은 자신의 성명을 쓴 ‘경환(頸環)’이나 ‘표패(標牌)’를 개에 달아야 하고 그렇지 않은 경우 ‘야견(野犬)’으로 인정하여 ‘박살(撲殺)’할 수 있다. 또한, 광견병에 걸렸다는 것이 확인되면 즉시 개를 박살하며, 사나워서 사람이나 가축에 해를 입힐 수 있는 개는 단단히 묶도록 했다. 이를 위반한 자는 오환 이하의 벌금에 처하도록 했다. 그러나 “축견단속규칙”이 공포된 날 『대한매일신보』는 다시 “고문(古文)에도 없었으며 금문(今文)에도 없었도다, 기기괴괴(奇奇怪怪) 저 규칙(規則)” 이라고 이를 비판했다[20].

이 시기 광견병 방역 정책의 특징은 축견을 제어하여 광견병의 위험을 줄이는 국가적 제도를 마련했다는 것이다. 이에 따라 표찰을 달지 않은 관리되지 않는 개는 인간에게 통제되지 않은 사회문화적 개념의 ‘들개’가 되었고, 법에 의거하여 제거되어야 하는 존재가 되었다. 그러나 일본의 식민통치가 시작되는 시점과 맞물려 이 제도는 외세에 의한 폭력으로, 비정상적인 억제로 인식되었다. 이와는 별도로 근대식 병원을 통해 광견에게 피해를 입은 사람들에게는 치료 백신이 가능해졌다.

3. 제2기(1915~1926): 대규모 개 살처분 정책의 시작

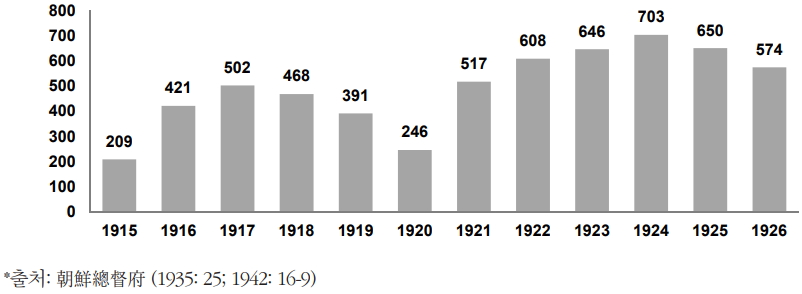

1915년 조선총독부는 일본의 “수역예방법(獸疫豫防法)”을 조선에 도입하여 “수역예방령”을 공포했다. “수역예방령”은 광견병을 수역으로 지정하고, 광견병에 걸린 수류를 그 소유자나 관리자가 경찰관, 헌병, 경찰수의(警察獸醫) 또는 검역위원의 지휘에 따라 도살해야 한다고 명시했다. 사람을 물 수 있는 위험한 개를 막는 수준이 아니라 광견병을 전염병 방역의 틀 안에서 진단하고 예방하는 체계적인 관리를 시작한 것이다. “수역예방령” 제11조에 따라 수역 예방 상 필요한 경우 지방장관은 가축에 대한 예방액, 진단약, 또는 면역혈청을 주사하도록 할 수 있었다. 가축전염병 방역을 총괄하는 경찰청 위생계에서는 광견병에 걸린 것으로 의심되는 개를 잡아 해부하여 이환 유무를 진단했으며[21,], 도(道) 경무부의 지휘에 따라 광견병 예방회의를 열고 지역 경찰서장들의 협력을 구하기도 했다[22,]. “축견취체규칙”(1911)이 시행된 이후 한 해 평균 약 200건의 광견병이 보고 되었다. 그리고 수역예방령 시행 이후 발생 수는 증가 추세를 보인다. 1915년 209두였던 광견병 이환견의 수는 1924년에 703두로 증가했고 1918년부터 1920년까지를 제외하고 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 축견단속규칙 이후 일부 지역에서 축견세(畜犬稅)를 부가하려는 움직임이 있어 개를 팔거나 죽이는 사람이 많아 축견의 수가 60%로 감소했다는 기사[23,]가 있었으나 광견병의 추세는 이에 큰 영향을 받지는 않은 것으로 보인다.그림 1

개 물림 피해자는 일반적으로 유아와 어린이 및 노인층에 집중된다[24,]. 개물림이 반드시 광견병 발병의 원인이 되는 것은 아니지만 사람을 문 개가 광견병 증세가 나타난 경우 함께 보고 되었다. 1926년까지 광견병 피해자의 수나 인구학적 특성에 대한 자료는 집계되어 있지 않지만, “미친 개가 아이를 물어,” “소아 교상”, “소년 교상” 등의 제목으로 보도되는 기사를 통해 광견병 발생 양상을 확인할 수 있다[25,]. 한 예로 1908년 7월 『황성신문』은, 영변군에 거주하는 한 상인의 아들이 이웃에서 먹이는 개에 물려 치료한 지 2-3일 후에 죽었고 그 개는 미친 개로 판명났다는 기사를 게재했다[26,]. 다른 예로, 1916년 여름 『매일신보』의 광견병 기사에 따르면 환자의 증상에 의거해 의사가 광견병 진단을 내리면서, 약 6개월 전에 개에게 물렸던 것을 조사해냈다. 다만 환자를 물었던 개의 증상이 확인되지는 않았다[27].

당시 광견병이라는 질병의 병인론 및 예방대책에 대해서는 근대 의학적 접근 방식과 민간 의학적 해석이 혼재되어 전파되고 있었다. 1919년 경성견묘병원(京城犬猫病院)의 원장인 다카키 마사토(高木正人)는 광견병이 “사람과 가축 모두를 사망에 이르게 하는 병으로 사람에서의 치료뿐 아니라 개에서의 사전 예방에 적극적으로 노력해야 한다”고 설명한다. 그는 야견을 모두 죽이는 것도, 개에게 세금을 부과하는 것도 유효한 방법이 되지 못하며, 사육되는 모든 개에게 예방접종을 하는 것이 중요하다고 주장했다(高木正人, 1919: 49-50). 그러나 비슷한 시기 『매일신보』에 게재된 다른 일본인 수의사(家畜醫)[28,]의 기고에서는 “광견병이 인간과 개에서 과도한 열에 의해 발생하며, 개에서는 과도한 교접으로 인해 늦은 봄이나 이른 여름에 나타나고, 독이 이빨을 통해 옮겨진다”는 전통 의학적 병인론이 소개된다[29,]. 전문가들은 광견병에 특별히 주의를 기울여야 하는 계절로 초여름을 언급했고 이후에도 예방접종과 야견박살 등 광견병 방역은 5-7월 사이에 집중적으로 수행되었다. 그러나 조선총독부의 『가축위생통계』 중 월별 광견병 발생 현황을 보면, 오히려 광견병은 3월과 4월을 정점으로 여름까지 다발하다가 8월 이후부터 겨울 동안 발생수가 줄어드는 양상을 보였다(朝鮮總督府, 1942: 16-7).

다카키가 주장한 개를 대상으로 한 광견병 예방주사는 이 시기에 부분적으로 시작되었다. 1917년 7월에는 경성 본정(本町, 현재의 충무로에 해당) 경찰서 관내의 개 1,300 여 마리에 대해[30,], 같은 시기 용산 헌병분대에서도 백 여두의 개에 예방접종을 실시했다[31,]. 그러나 그 성적은 좋지 못했던 것으로 보인다. 시범적인 예방 주사를 맞은 개의 2/3가 죽었기 때문에 사람들은 예방접종을 하는 것이 개를 죽이는 것과 다름없다고 생각해 예방 정책을 불신하고 접종을 기피하게 되었다[32,]. 6년 뒤인 1923년 경찰 당국은 다시 경성의 본정, 용산, 서대문 경찰서 관내 개를 대상으로 새로운 주사액을 3일간 시험했다. 그리고 이번에는 “(이전과 다르게) 성적이 매우 양호하고 주사를 받은 개가 조금의 이상이 없고, 이후 발견된 광견 8마리와 교상견 63마리는 모두 주사를 접종 받지 않은 개”라고 결론을 내렸다[33].

1909년 6월 “축견단속규칙”에서 공고한 바와 같이 광견병에 걸린 개는 발견 즉시 박살 하도록 되어있었기 때문에 개별적인 살처분이나 상대적으로 소규모의 야견박살이 시도 되었다. 그러나 야견으로 분류된 개들을 대규모로 살처분 하는 방역 방식이 서서히 도입되기 시작한다. 전국 규모의 야견박살 견수는 1910년 200두[34,], 1911년에는 1,874두였다[35,]. 1915년 이후에는 지역 별로 날짜를 지정해 대규모의 야견박살을 예고하고 시행 했다. 그 규모도 확대되어 1924년에는 전국적으로 만6천두가 넘는 개가 도살되었다[36,]. 경성 지역의 광견병 예방회의에는 경기도 경찰서장, 경성부 내각 헌병대장, 촉탁수의(囑託獸醫)가 참여해 협조 방안을 논의했다[37,]. 개를 잡아 박살 하는 방법에 대한 대중의 거부감은 거셌다. 긴급한 경우 개를 총살하는 경우가 있었지만, 대개 약살(藥殺)이나 몽둥이로 때려죽이는 등 참혹한 방식으로 도살했기 때문이다(山脇圭吉, 1935: 567). 이로 인해 개를 공공의 장소에서 참혹하게 박살 해서 사람들의 악감정을 자극하지 말라는 별도의 지시가 있었다[38].

식민지 조선에서 일제의 경찰은 야견박살 업무를 백정들에게 맡겼다[39,]. 일제가 “도수규칙(屠獸規則, 1911)”을 시행해 도축이 각 도의 행정적 관리를 받게 됨에 따라, 경제적 타격을 받은 백정들은 일본 경찰의 비호 하에 이른바 ‘개를 때려죽이는 일’에 참여하게 된다. 이들은 개를 죽여 고기와 가죽을 팔기도 했다[40,]. 1923년 백정의 신분 차별 철폐를 목표로 설립된 ‘형평사(衡平社)’는 전국적으로 지회와 분사를 두고 30만명 이상의 사원을 둔 규모가 있는 조직이었다(고숙화, 1989). 형평사 결성 초기 일부 지회나 분사에서는 조직 차원에서 야견박살 업무를 맡아 수익을 추구하기도 했다. 이 과정에서 주민들과의 마찰이 불거졌다. 표찰이 없다는 이유로 방까지 침입하여 개를 주지 않는 주인에게 폭력을 가하거나, 개를 잡으려 몽둥이를 휘두르다 사람에게 잘못하여 상해를 입히는 사고도 있었다[41,]. 1925년 4월 전남 영암에서는 파남시장 토벌대가 주인 곁에 피한 개를 때려잡기 위해 몽둥이를 휘둘러서 개 주인이 부상을 입었다[42,]. 같은 해 12월 평남 용강군에서는 야견박살 통에 8개월 임산부가 자신의 집 앞에서 개를 때려죽이는 것을 본 후 충격으로 아이를 사산하자, 주민들이 백정을 비난하는 일도 있었다[43,]. 야견박살이 폭력적으로 진행되고, 일반인과 백정들 사이 분쟁의 주요 빌미가 되자, 형평사 일부 분사는 자체적으로 야견박살을 맡지 않기로 의결했으며, 경성 본사 역시 야견박살이 본지를 위반한다 하여 수행하지 않기로 결정하고 야견박살을 지속하는 하급 분사에 경고문을 발송하기도 했다. 형평사의 이런 움직임은 일제에 대한 저항으로 평가되기도 한다(김재영, 2007: 189-193)[44,]. 일제는 “축우도살은 부득이 하지만 야견박살은 생업이 아니니 차라리 다른 것은 할지언정 야견을 박살치 말자”는 형평사원들의 결의가 야견을 늘리고 민간의 손해를 끼친다고 비난했다[45].

제2기 광견병 예방대책의 특징은 광견병이 가축전염병으로 관리되는 법적 근거 및 제도 정비와 전국 규모로 시작된 야견박살 정책이다. 축견 예방 주사의 실패와 폭력적 야견박살에 대한 대중의 거부감은 축견 관리와 광견병 예방대책에 있어 걸림돌로 작용했다. 동물과 사람의 피해에 대한 분리된 통계자료가 부족해서 정책의 효과를 명확하게 알기는 어렵지만, 야견박살이 전국적으로 수행된 이 시기에 광견병 이환견의 수는 오히려 증가했다.

4. 제3기(1927~1945): 광견병 예방접종 정책 시행

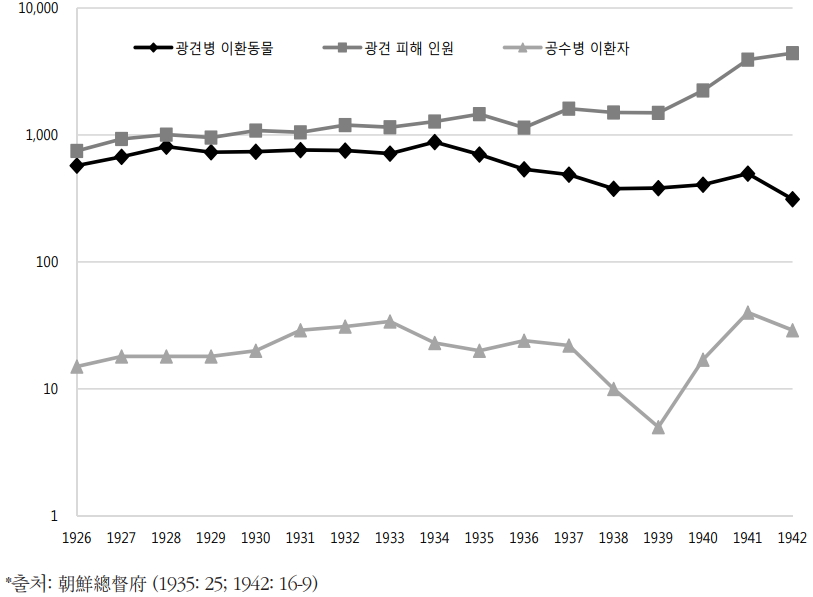

이 시기 가축위생통계에서는 광견병 이환 동물 수, 광견 피해 인원, 공수병[46,] 이환자를 구분하고 있으며 지역별, 월별 발생을 기록하고 있다. 조선총독부의 『가축위생통계』 (朝鮮總督府, 1935: 1-25; 1942: 2-3, 16-17; 韓國農會, 1944: 第19表)[47,]에 따르면 1912년부터 1942년까지 광견병에 걸린 동물은 매년 평균 500여 마리 수준인데, 1934년에는 이환축이 881마리에 달했다. 1926년부터 1942년까지 광견에 의한 피해 인원은 누적 27,198명으로 매년 1,600명 수준이었다. 1934년을 기점으로 광견병 이환 동물의 수는 감소 추세를 보였다. 그러나 광견 피해 인원은 오히려 약간 증가했다. 광견에 의한 피해는 여전히 광견병 이환견에 의한 피해와 개물림 피해를 포함했을 것으로 생각된다. 따라서 광견병에 대한 계몽과 보고가 강화되면서 오히려 광견 피해에 대한 통계가 증가했을 수 있다. 또한 이환된 동물 한 마리가 여러 사람에게 피해를 입힐 수 있기 때문에 광견병 이환 동물의 수보다 광견 피해 인원이 더 많을 수 있다. 뿐만 아니라, 사람을 문 광견병 이환 동물을 포획하거나 확인하지 못한 경우 통계에서 누락되었을 가능성이 있어 자료의 정확도에는 한계가 있다. 그러나 1939년(5명)을 제외하고 공수병 이환자의 수(15-29명)는 거의 일정하게 유지되었다(그림 2 참조).

광견 피해 인원이 증가했음에도 불구하고 피해 인원 중 95% 이상이 치료 백신을 접종 받았다. 일제강점기 동안 사람에게 사용되는 광견병 백신은 총 18회에 걸쳐 투여되었으며, 경무국 위생과에서 제조하였고 필요한 경우 경찰관청을 통해 구입하도록 하였다. 충분한 소득이 없는 자는 경찰에게 증명서를 받으면 무료로 예방제를 지급받도록 하였다(中西俊藏, 1935: 52-5).

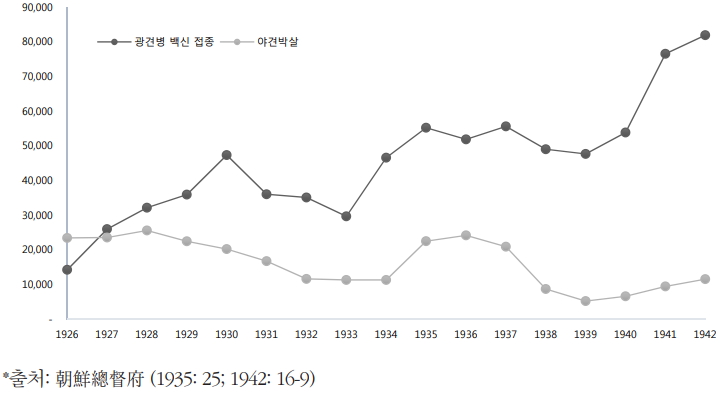

1923년 광견병 예방주사 성공 이후 대대적인 축견 접종 정책이 펼쳐졌다. 1922년에 4,018마리였던 접종견의 수는 1926년 14,283마리 수준으로 늘어났고, 1927년부터는 그 규모를 두 배 이상 늘려 1942년까지 매년 50,000마리(총 760,515마리)에 가까운 개에 광견병 예방접종이 이루어졌다(조선총독부, 1935: 25; 1942: 16-9). 1927년과 비교하여 1942년에는 야견박살되는 개의 수는 반으로 줄었고, 백신 접종견의 수는 약 여섯 배로 증가했다(그림 3). 이 시기 광견병의 위험성을 계몽하고 예방접종을 독려하는 신문기사의 수가 증가하고 있다. 대중은 야견박살을 피하는 방편으로 예방접종을 택하도록 권유 받기도 했다[48].

1950년대 일본의 기생충 계몽 교육 중 사용된 회충 표본

Figure 3. Rabies Vaccination in Dogs and Dog Slaughtering for Preventive Purpose, 1926-1942

일제강점기 당시 사용된 축견 광견병 예방 백신은 토끼 고정독 재료를 사용한 석회산 글리세린 감독(減毒) 백신, 이른바 곤도(近藤) 백신이었을 것으로 추측된다(山脇圭吉, 1935: 486-7). 일반적으로 우역, 기종저, 탄저, 돈역, 계역 등의 수역의 예방 혈청은 1911년 설립된 조선총독부 농상무성 우역혈청제조소(1918년 수역혈청제조소로 변경)에서 제조되었는데, 개 광견병 예방 혈청의 제조 기록은 없다[49,]. 따라서 조선총독부 세균검사소에서 제조되었거나 일본에서 수입되었을 가능성이 있다[50,]. 조선총독부가 사용한 광견병 진단법에 대한 정확한 기록은 없다. 1933년 이출우검역소장과 각 도의 수의 업무 담당자들의 토의에서 광견병 가검물의 송부와 통계에 대한 논의가 있었음을 볼 때 광견병 진단과 발생에 대한 통계 관리에 수의행정 담당자들이 관여하고 있었던 것으로 보인다[51,]. 그러나 수의 인력은 1935년 기준으로 각 도별로 1-15명(무급수의촉탁을 포함하여 최소 9명에서 최대 66명) 정도로 우역, 탄저, 우폐역 등 법정가축전염병을 모두 총괄하기에 충분한 규모는 아니었다(朝鮮總督府, 1942: 111). 또한, 조선총독부 촉탁수의였던 나카니시 슌죠(中西俊藏)가 설명한 바와 같이, 광견병 원인체를 확인하는 것은 당시 기술로 어려운 일이었다.

광견병은 개 사이에서 유행하는 일종 특유의 급성 전염병으로, 이 병원체는 인간의 티푸스나 콜레라 등 다양한 세균과는 다르며, 매우 작은 여과성 독을 지니는 미생물로, 현미경으로 봐도 형태를 알 수 없고, 배양해도 동물 체내 외에는 발육하지 않아 매우 까다롭다. 아직도 불분명한 점이 많지만, 신경에 작용하여 장애를 일으키는 것이라는 점만 알려져 있다(中西俊藏, 1935: 52-55).

개 이외의 동물에서 광견병은 1930년부터 1942년까지 매년 13두(1940년)에서 99두(1931년) 수준으로 보고되었다(朝鮮總督府, 1942; 18-19). 개를 제외하고는 소가 주 감염 동물이었고 드물게 말과 양이 피해를 입었다. 당시 신문기사에서는 소에서의 광견병 사례를 찾아볼 수 있다. 소 역시 광견병에 이환된 개에 물려 발생한 것으로 확인되었다. 신문에 보고된 사례들의 잠복기는 5일에서 20일 정도로 추정된다[52].

평남 대동군 두산면 남궁리 이백사십이번지 송창문이 약 일주일 전에 동군 고평면 구평리에 가서 밭갈이 하던 중 우연히 개 한 마리가 달려들어 밭 갈던 소를 물었던 바, 당시는 아무일 없다가 약 사오일을 경과하자 그 소는 광증이 갑자기 생김으로 송창문은 즉시 대동경찰서에 계출하였던 바 지난 이십육일 동경찰서와 대동군령으로부터 각 관계자가 출장 조사한 결과 광견병으로 판명되어 그 소를 총살하였다더라[53].

또한 1933년 광견병 이환견이 사람과 동물 모두를 감염시킨 사례가 보고되기도 했다. 개에게 물린 소가 광견병에 이환되어 사람을 물었고 사람이 다시 다른 사람을 물어 감염되었는데 3개월 후 환자가 사망했다.

집에서 기르던 소가 미친 개에 물려 가지고 발병하야 주인을 물어서 남편은 사망하고 그 아내는 또한 남편에게 물려서 생명이 위독케 된 사실이 있다. 통천군 순령명 보통리 김규성(48)은 지난 12월에 자기집 소를 이웃에 사는 김서관의 개가 미쳐 가지고 물었음으로 소가 역시 미쳐서 입에 거품을 물고 앓는 고로 주인은 소 입에 거품을 씻어 주려고 하다가 소에게 물려서 발병하야 지난 13일 사망하였다. 또한 그의 아내는 남편의 병을 간호하다가 남편이 물어서 생명이 위독하다 한다[54].

1927년 이후 축견 예방 접종이 야견박살법을 점차 대체하고 있었으나 1927년부터 42년까지 공식적으로 252,294두의 개가 박살되었다(朝鮮總督府, 1935: 25; 1942: 16-9). 여전히 백정들이 야견박살에 동원되었던 것으로 보이며 1930년 대까지도 이들의 폭력으로 인한 피해의 양상에는 큰 차이가 없었다. “경찰의 지시라는 힘을 믿고 야견이나 가견의 구별이 없이 무법하게도 남의 가택에 침입하여 가견을 박살하는 등 실로 그 행패가 무상하여 일반의 여론이 자못비등하는 중 노부에게 상해를 입히거나”[55,], “야견박살을 하고 있던 백정 5-6명이 개를 안고 있는 노인을 갈쿠리로 찍은” 사건 등이 보도되었다[56,]. 야견박살은 지속적으로 비판을 받았으며 야견박살을 명 받은 위생인부들조차 “개백정이 되어 이후 자식들에게 못할 짓은 할 수 없다”며 모두 사직서를 제출하는 사태가 벌어지기도 했다[57,]. 한편, 1940년에는 서울 용산구 경찰서에 야견박살을 위해 붙들려 있던 애견의 주인들이 경찰서로 몰려가 구명운동을 펴 개를 돌려받기도 했다[58].

제3기 광견병 정책의 가장 큰 특징은 광견병 통계가 구체화되었으며 축견을 대상으로 한 예방접종이 야견박살을 대신해 광견병 주요 예방 대책으로 자리 잡게 된 점을 들 수 있다. 또한, 개에게 물린 사람들의 95% 이상은 치료 백신을 접종 받을 수 있었고, 접종자 중 공수병 이환자는 1~3% 수준으로 사람에서의 광견병 치료 대책은 안정적인 것으로 보인다. 다만, 통계자료가 광견 피해 인원을 단순 개물림 사고와 구분하고 있지 않고, 피해자를 일본인과 조선인으로 구분하고 있지 않아 식민지 상황에서 조선인이 어느 정도 광견병의 피해에서 벗어났는지 확인하는 것은 어렵다.

5. 대한제국과 일제강점기 광견병 방역의 한계와 성과

조선에서 광견병 예방 대책은 콜레라나 페스트 같은 근대 감염병 관리와는 달랐다. 일반적인 위생 수준을 높이거나 감염자의 검역을 강화하는 방식으로 광견병을 막기 어려웠기 때문이다. 또한, 축산의 발전이라는 경제적 목적 아래, 예방접종이 지역적으로 광범위하게 이루어진 우역(牛疫)이나 탄저와 같은 가축 전염병의 방역과도 차이점을 가졌다. 게다가 광견병은 우역(牛疫)이나 우폐역 처럼 중국이나 러시아 국경을 넘어 교역이나 인구의 이동과 함께 전파되는 질병이 아니라 오랜 기간 동안 한반도에 토착화되어 있던 질병이었다. 1917년부터 1942년까지 행정구역 별 발생 상황을 보면 강원도, 전라남도, 경상북도에서 가장 빈발했으며, 경기도, 평안북도 지역의 발생률도 상대적으로 높았다(朝鮮總督府, 1942: 16-7). 이는 각 지역의 인구 수와 개의 수, 개를 비롯한 광견병 전파 동물과의 접촉 양상에 따른 차이로 해석할 수 있다.

인수공통전염병인 광견병을 막기 위해서는 인간과 동물(개) 모두를 포괄하는 정책이 필요했다. 일본이 자국과 조선에 적용한 정책은 동일하게 소유주의 축견 관리를 강화하고, 위험이 될 수 있는 관리되지 않은 개를 살처분 하며, 전국적으로 축견 예방 백신을 투여함과 동시에, 개에 물린 사람에게 사용할 수 있는 치료 백신을 확보하는 전략을 포함하고 있었다.

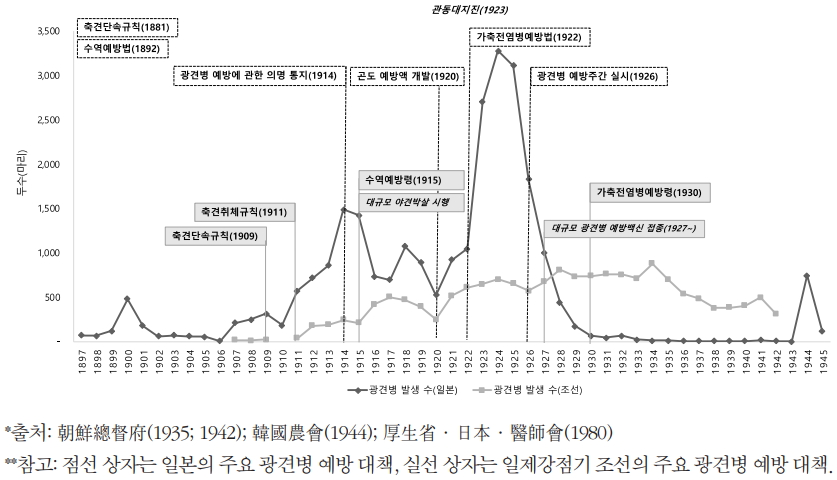

그러나 조선에서 각 정책의 시행 시기를 고려할 때, 조선의 광견병 발생 상황의 변화에 의한 것이라기보다는 일본에서의 광견병 대책의 후속 정책의 성격이 강한 것으로 보인다. 그림 4에 표시된 바와 같이 조선에서의 “축견단속규칙”과 “축견취체규칙”은 1911년 이후 일본의 광견병 발생 수가 증가하는 시점에 맞춰 공포되었고, “수역예방령”[59]과 대규모의 야견박살 또는 축견 예방 백신 정책 역시 조선에서 광견병 발생의 변화가 급격한 시점이 아니라 일본에서의 광견병 발생이 증가하는 시기를 중심으로 시작된다.

일본은 1873년 “도쿄부 축견규칙(東京府畜犬規則)”을 마련하고 축견 주의 이름과 주소를 기재한 표찰을 달도록 하고 광견병에 걸린 개(미친 개)는 주인이 도살하고, 사람을 해친 맹견은 도살하며 피해비용을 축주가 부담하도록 했다. 1881년에는 “축견단속규칙(畜犬取締規則)”을 제정하여 전염병 증후가 있는 개의 계류와 이에 대한 비용 등을 명시했다. 일본 최초의 “수역예방법”(1892)은 광견병을 법정 전염병으로 지정했다. 1920년에는 수 년간의 개발기간을 거쳐 수역조사소의 기사인 곤도 마사이치(近藤正一)가 대량 생산이 가능하고 저렴한 광견병 예방액 개발에 성공했다. 1922년 개정된 가축전염병예방법은 광견병 예방을 위해 주인이 없는 개를 억류하였다가 일정 시간 이후 박살할 수 있도록 하였다. 그러나 1923년 관동대지진 등 자연재해와 더불어 이후 광견병 발생은 두 배까지 증가했다. 일본 정부는 당시 “병축의 과반수가 야견”이며 “예방주사에만 의지하고 축견 정리나 야견 소탕”에 미비하여 광견병이 줄지 않는다고 판단했다. 또한, 일본인들이 잘못된 애견 사랑으로 야견을 숨겨주고 강아지들을 몰래 키우는데다, 위생 사상이 투철하지 못하여 예방주사를 기피하고 야견의 증식을 막지 않기 때문”이라는 결론을 내렸다. 따라서 1925년부터 대대적인 캠페인과 함께 개를 대상으로 한 광견병 예방접종과 야견박살이 진행됐다. 개 호구 조사가 이루어졌고, 포스터, 전단지, 선전, 교육 영화 상영, 강연회 등 다양한 홍보가 진행됐다. 야견을 포획한 경우 경시청에서는 한 마리당 20전, 각 지역에서는 20-70전까지 포획장려금을 지급하였다. 또한 공원이나 기타 부랑자를 개 포획에 동원하기도 했다. 그 결과 1927년 한 해에만 21만 마리의 축견 또는 야견을 ‘소탕’하는 실적을 올렸다. 같은 해 예방주사를 접종한 수는 27만 5천 마리였다. 일본 정부는 당시의 광견병 대책이 상당한 효과를 거두었다고 평가했다. 이후 광견병 발생 수가 급격히 감소했고 1944년 이전까지 광견병의 발생이 거의 없었기 때문었다(山脇圭吉, 1935: 496-522).

일본에서 동물과 인간의 광견병 피해가 관련 정책 도입에 따라 급격하게 감소한 것에 비하면(源宣之, 2007: 27-33), 조선에서는 같은 기간 동안 광견병의 급격한 감소는 이루어지지 않았다. 광견 피해 인원이나 광견병 이환 환자 수를 다루고 있는 식민지 통계는 식민 통치를 위한 것으로 실제 조선인의 삶을 드러내기에 부족하고(조형근, 2015), 광견병 관련 통계는 일본인과 대비해 조선인을 구분하고 있지 않아 조선인의 피해 상황이 어떠했는지 명확히 알 수 없다. 앞에서 다룬 바와 같이 1940년대까지 개에 물린 사람들에 대한 치료 백신 투여는 상당 수준까지 가능해진 것으로 보인다. 그러나 매개 동물인 개에서의 광견병 방역이 효과가 있었다면 사람에서의 광견 피해를 더 줄일 수 있었을 것이다. 일제강점기 동안 동물에서의 광견병 발생은 감소하지 않았고, 조선에서는 “축견단속규칙”과 “축견취체규칙” 시행 이후 오히려 광견병 발생 수가 증가했다. 물론, 광견병 발생 통계가 증가하는 경향은 발생의 증가뿐 아니라 정책 강화와 홍보에 따른 발생 보고의 증가에서 원인을 찾을 수도 있다(Nadin-Davis and Bingham, 2004). 그러나 대규모의 야견박살이 진행된 1915년 이후에도 광견병은 감소하지 않았다. 주요 감염원인 개와 기타 동물에서의 광견병 발생 수는 1930년대 말까지 감소하지 않고 오히려 증가하다가 1934년을 기점으로 감소한다. 그러나 이 시점부터 광견병 발생이 감소는 한편으로 개의 수가 전반적으로 감소한 것에서 기인한 것일 수 있다. 가축위생통계에 따르면 1934년 1,391,147두 였던 총 견 수는 1940년 868,342두로 약 38% 감소했다(朝鮮總督府, 1942: 112-113)[60,]. 1930년대 견피(犬皮)를 전쟁 물자로 공출하기 시작하면서 축견 수가 감소한 것으로 보인다. 조선총독부는 조선 내에서 연간 평균 10-15만 장, 최대 50만 장까지 견피 생산이 가능한 것으로 보았다(高木五六, 1943). 이에 각 지역별로 축견 소유자들을 불러 군인과 경찰이 입회한 자리에서 검사하여 적정한 크기의 개를 골라 도살처분하는 진풍경이 벌어지기도 했다[61].

다양한 형태로 이루어지는 인간과 개의 관계를 고려할 때 광견병 위험을 줄이는 가장 효율적인 전략은 개를 살처분하여 감염 가능한 개체 수를 줄이는 것이 아니라, 광범위한 백신 정책임이 확인된 바 있다(Morters, 2013). 한국전쟁 이후 우리나라 축견의 백신 접종률은 30%에 도달했으며 대규모의 야견박살이 없이도 광견병 발생은 급격히 감소했다(황의경, 1995: 295-307). 세계동물보건기구는 광견병 청정화를 위해 지역 사회 내 개의 광견병 백신 접종률을 70% 이상으로 유지할 것을 권고한다(Coleman, 1996). 그러나 대략적인 통계에 의존하면 1934년 한 해 광견병 예방 백신 접종 견의 수는 46,600두로 조선 내 개의 수(1,391,147두)의 3%에 지나지 않는다. 누적 접종 수를 고려하더라도 충분한 예방효과를 낼 만큼의 접종률에 도달하기는 어려웠을 것으로 보인다.

또한, 조선총독부는 개와 광견병을 둘러싼 사회문화적 환경이 일본과 조선이 다름을 인식하고 있지 못했다. 광견병을 “제어되지 않은 야생”이며 “문명화되지 않은” 것으로 보는 시각은 일제강점기 동안 지속적으로 광견병 예방 정책 홍보에서 발견된다. “광견의 발생은 문명의 치욕”이며 “서양에서는 결코 발생하지 않을 일”로 이미지화되었다[62,]. 일본에서 “서양식으로 개를 기르는 것”이 “개를 문명화”하는 일이고 그렇지 않을 경우 제거되어야 한다는 인식은 일본의 개항과 서양 문화의 수입 과정에서 이데올로기화되었고 메이지 유신을 통해 제도화 된다. 즉, 위생과 질병의 예방이라는 목적 이전에, 제국주의의 이데올로기가 거리를 활보하는 관리되지 않은 개의 제거의 정당성을 부여했고, 근대 국가의 틀은 이런 제거 행위의 행정적 도구를 마련한 셈이다(Skabelund, 2011: 53-56). 그러나 조선에서 이런 “개 제국주의”적 맥락은 오히려 외세의 지나친 간섭과 침탈로 인식되어 광견병 방역에 대한 반감으로 발현되었다. 또한, 개는 페스트 매개 동물인 쥐와 같이 ‘해수구제(害獸驅除)’의 대상이 아니었다. 개와 인간이 맺어온 사회문화적 관계는 개가 질병의 위험을 가지고 있다고 해도 단순히 해로운 동물로 규정하지 않았다. 그래서 조선에서 시행된 광견병 근절 대책, 특히 야견박살법은 그 방식의 잔인함으로 인해 큰 거부감에 부딪혔다. 게다가 분리 통치의 일환으로 백정인 형평사원들을 야견박살에 투입하여 개백정의 잔인한 이미지를 만들어냄으로써 그 거부감을 가중시켰다.

6. 맺음말

본 연구는 광견병 방역의 주요 정책 특성에 따라 일제강점기를 세 기간으로 나누고 질병의 발생 양상과 방역 제도 및 이를 둘러싼 대중의 반응을 분석했다. 제1기(1905-1914)는 광견병 예방을 위해 축견을 통제하는 제도가 정비되는 시기로 근대식 병원에서는 개에 물려 광견병 이환 가능성이 있는 사람에게 투여 가능한 치료 백신을 확보하게 됐다. 그러나 사나운 개와 광견병 이환견의 구분이 모호했으며 축견에 대한 통제는 외세의 폭력으로 인식됐다. 제2기(1915-26)에는 축견 예방 주사의 개발과 시험이 부분적으로 이루어졌으나 전국적으로 야견박살 정책이 확대되어 매년 만 두 이상의 개가 살처분 되었다. 일제가 개를 잡는 인력으로 형평사의 사원인 백정 계급을 동원했기 때문에 야견박살 정책은 사회 갈등의 요인이 되기도 했다. 제3기(1927-1945)에는 축견을 대상으로 한 예방접종이 광범위하게 수행되면서 야견박살 정책을 대체했다. 조선총독부는 축견광견병예방 백신 대량 생산과 시험에 성공하였으며 대중 홍보를 통해 접종률을 높여갔다. 이 기간 동안 근대식 병원을 기반으로 개에게 물린 사람과 광견병 이환자에 대한 치료 백신은 점차 안정적으로 공급되고 피해를 줄여간 반면, 매개 동물인 개에서의 예방접종은 아직 광견병 전파를 막을 정도로 충분하게 진행되지는 못했다.

일제강점기 동안 광견병은 백신의 개발에 힘 입어 피해야 하는 질병에서 치료할 수 있는 질병으로, 또한 예방할 수 있는 질병으로 그 인식이 변해갔다. 그러나 같은 시기 일본의 광견병 발생률이 급격히 감소한데 비해 일제강점기동안 광견병 발생의 규모는 연도별로 급격한 차이를 보이지 않았으며, 오히려 전반적으로 증가하는 추세를 보였고, 우역, 구제역, 탄저 등 다른 주요 가축전염병에 비해 광견병 근절 효과는 상대적으로 크지 않았다. 이는 광견병 관련 정책이 조선 내 광견병 발생이 아니라 일본 내 광견병 발생 상황을 근거로 일방적으로 이식되었기 때문이다. 광견병 방역은 또한, 일반적인 식민지 위생 정책의 틀을 따랐다. 개화기와 일제강점기 조선에서 보건과 위생은 문명의 지표이자 식민지배의 구체적인 틀이었고(이현정·김태우, 2017: 3-22), 전염병에 대한 위생경찰과 호구 검역은 강력한 방역 행정의 방식을 대표한다(신규환, 2012). 근대 서양식 의학은 조선을 ‘문명화’하고 일본에 대한 의존성을 높이기 위한 도구로 사용되었다(Kang, 2017: 227-243). 일본은 광견병 방역에 있어 위생정책과 함께 메이지 유신 이후 형성된 이른바 “개 제국주의”를 조선에 이식하고자 했다(Skabelund, 2011: 53-86). 따라서 광견병의 위험을 경고하는데 있어 위생 정책 계몽이 적극 활용되었고 경찰을 앞세운 살처분과 예방접종이 강제되었다. 그러나 이런 정책은 오히려 외세에 의한 강압의 상징이 되었으며 광견병 방역 정책 수행에 대한 반발과 거부로 나타났다. 정책에 대한 거부는 또한, 폭력과 차별, 그리고 전통적인 인간동물관계에 대한 몰이해에서 비롯되었다. 일제는 인간에게 가장 익숙한 존재인 개를 통제함으로써 전통적인 인간동물관계를 공권력의 통제 하에 두고자 했다. 표찰을 붙인 개와 표찰을 붙이지 않은 개(야견)의 행정적인 구분을 바탕으로, 이전과는 다른 방식으로 개를 관리하도록 했으며, 새로운 방식으로 관리되지 않는 개들에 대한 폭력적인 방식의 제거를 시도했다. 그 과정에서 대규모의 살처분(야견박살)이 진행되었고, 살처분을 행하는 사람들을 특정 계급에서 조달함으로써 차별과 사회갈등이 심화되었다. 따라서 인간의 보건에 미치는 영향이 큼에도 불구하고 당시 조선 내 광견병 방역 대책은 대중의 협조를 얻기 힘들었다.

Notes

한국에서 공수병으로 인한 사망은 1970년대 이후 급격히 감소하여 간헐적인 발생에 머무르다 1984년부터 1999년까지 보고되지 않았다. 2001~2004년까지 경기도와 강원도 지역에서 6명의 환자가 바이러스에 노출된 후 적절한 시간 내에 치료를 받지 못해 사망했으나, 이후 환자 발생은 없었다(질병관리본부, 2017: 18). 질병관리본부 자료에서는 사람에서의 광견병을 공수병, 동물에서의 광견병을 광견병으로 구분하여 정리하고 있다.

Ridder, B. Abela, “Human rabies: 2016 updates and call for data,” World Health Organization, Accessed 2017.12.6. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254622/WER9207.pdf?sequence=2.

“仍殺所咬犬,取腦敷之,後不複發” 四庫全書, 子部, 醫家類, 『肘後備急方』 卷七. China-America Digital Academic Library (CADAL) https://archive.org/details/06051967.cn. 검색일: 2017.12.1.

Bauerfeind 등이 정리한 바에 의하면 동물에서 인간에게 전파될 수 있는 세균성, 바이러스, 진균성 병원체 257종 중 개는 52종(약 20%)과 관련이 있다(Bauerfeind et al., 2016: 489-494, Table B5).

통계자료는 朝鮮總督府 警務局, 『家畜衛生統計』 (1935; 1942), 1912년 이전 통계는 韓國農會, 『朝鮮畜産發達史-發達編』 (1944)을 참조하였다』. “조선총독부관보활용시스템”(http://gb.nl.go.kr/)에서는 “광견병”과 “공수병”을 키워드로 검색하여 총 28건의 기사를 수집하였다. 그 밖에 빅카인즈(https://www.kinds.or.kr/news/libraryNews.do)에서 제공하는 검색 서비스를 이용하여 『한성순보』와 『매일신문』, 『황성신문』 등 15종의 고신문(1883-1945)을 검색하고, 『동아일보』와 『조선일보』 (1920-1945)는 네이버뉴스라이브러리와 자체 DB를 활용하였다. ‘광견(병)’, ‘야견박살’을 키워드로 검색된 기사와 ‘공수병’을 키워드로 검색된 기사중 위의 검색결과와 중복되지 않는 기사를 포함하였다.

『太宗實錄』 卷9, 太宗 5年 4月 23日 戊子 두 번째 기사. 실록에서 ‘광견(狂犬)’이라는 표현은 보이지 않으며 ‘猘狗(犬’)이라는 용어가 쓰이고 있다. 『향약구급방』에는 猘犬을 광견이라 속칭한다고 적고 있다.

『의원필담(醫員筆談)』에 따르면 1748년 오사카의 의원 다나카 조에쓰가 당시 돌림병에 걸린 개에 물려 사람이 미친 듯 날 뛰다 죽는 병이 유행하고 있다며 “개 돌림병”의 치료 방법을 묻자 양의인 조숭수가 “돼지 똥물”을 쓸 것을 충고했다(김형태, 2014). 이는 전통의학적 방식이라기보다는 민속에 의거한 것으로 보인다. 1927년부터 1929년까지 조선총독부 기관지 『조선(朝鮮)』에 연재된 각 지역의 위생 풍습에 따르면 미친 개에 물렸을 때 그 개의 쓸개를 태운 것을 환부에 붙이거나 먹기 또는 인분을 바르도록 하고 있다(한지원, 2014: 194-196).

「공슈병」, 『독립신문』, 1899.5.31.

일본은 1897년 고시된 수역예방주의사항(농림성령 고시 제4호)에서 광견병을 “개의 고유 전염병으로써 광견의 교상으로 인해 사람, 가축(개, 고양이, 소, 마 속, 돼지, 양, 산양), 가금류 및 들짐승에게 전염한다”고 정의하고 있다(山脇圭吉, 1935: 99-102). 이후 조선총독부 가축위생통계는 동물에서 광견병이라고 표기하며, 사람 이환자는 공수병으로 구분해서 질병명을 기록하고 있다.

「隆熙元年 中 韓國獸疫 調査票 (農商工部)」, 『韓國官報』 3997號, 1908.2.14.

「俄使의 往日治病」, 『皇城新聞』, 1901.4.24. 재한일본공사관 기록에 따르면 러시아 공사 파블로프가 “공수병에 대한 공포감 치료 차 동경으로 갈 예정”이라고 하여, 해당 건을 실제 광견병 발생과 치료라고 확신하기는 어렵다. 「러시아 공사 파블로프의 동경행 통보」, 『재한일본공사관기록』 18(8), 1901.4.20.

「注射法實施」, 『皇城新聞』, 1908.3.10,

「獸類咬傷의 醫藥」, 『皇城新聞』, 1910.5.28; 「狗咬治療藥發明」, 『皇城新聞』, 1910.3.3.

「韓犬咬日」, 『大韓每日申報』, 1907.7.10.

「狂犬咬日」, 『大韓每日申報』, 1909.2.10; 반면에 일본인이 키우던 개가 조선인을 물어 피해를 끼친 사례도 유사한 시기에 보도되었다. 「狂犬砲殺」, 『皇城新聞』, 1909.6.6.

원서의 번역서로 출간된 호러스 언더우드, 정희원 역, 『호러스 언더우드와 함께 한 조선』 (서울: 아인북스, 2013)의 해당 부분 한글 번역을 따랐다.

「대구박살」, 『大韓每日申報』, 1908.10.18.

「魔報狂吠」, 『大韓每日申報』, 1908.11.29.

「畜犬團束規則」, 『韓國官報』 4419號, 1909.6.30.

「古無今無」, 『大韓每日申報』, 1909.6.13.

「狂犬觧剖」, 『大韓每日申報』, 1910.6.18.

「隊署長회의」, 『大韓每日申報』, 1916.11.3.

「畜犬減少」, 『皇城新聞』, 1909.7.21.

한 개물림방지단체(Dogs Bites)에 따르면 미국에서 2005-2015년까지 발생한 개 교상 사망 사고 피해자는 9세 미만이 51%, 50세 이상이 33%를 차지한다. “11-Year U.S. Dog Bite Fatality Chart - 2005 to 2015 Victims by Age Groups,” Dogs Bite, https://www.dogsbite.org/pdf/11-year-dog-bite-fatality-chart-by-age-groups-dogsbiteorg.pdf. Accessed 16. December 2017.

「狂犬咬兒와 注意, 미친 개가 아이를 물어, 개 먹이는 자 주의할 일」,『매일신보』, 1912. 2.16; 「狂犬이 咬傷幼兒, 미친 개가 어린아이를 물어」, 『매일신보』, 1914.2.16; 「狂犬의 小兒咬傷, 미친 개가 아이 세 명을 물어 중상을」, 『매일신보』, 1915.5.4; 「狂犬 小兒를 咬傷, 미친 개는 때려 죽였다」, 『매일신보』, 1917.4.10. 등 매년 1-2건의 기사가 “미친 개가 아이를 문” 사건을 보도하고 있다.

「狂犬必愼」, 『皇城新聞』, 1908.7.19; 광견병의 잠복기는 물린 위치나 개체의 특성에 따라 다를 수 있지만 사람에서 일반적으로 3-8주 정도 이다(질병관리본부, 2017: 19). 따라서 보고한 사람이 개에 물린 날짜를 오인했거나 교상으로 사망했을 가능성은 있다.

「광견에게 물니여 목숨을 일었음」, 『매일신보』, 1916.7.1.

『경성신보』 (1905.1.29)에 게재된 광고에 근거할 때 해당 수의사(小川龜太郞)는 소천가축병원 원장으로 통감부 설치 시기 이미 명치정에 개원하였던 것으로 보인다(이시영, 2010: 342).

「狂犬病」, 『매일신보』, 1922.1.1. 일본의 근대 수의학 교육 및 수의사제도는 메이지 유신 이후 정립되었다. 근대 수의학 도입 이전 1732년에 나가사키의 광견병 유행을 계기로 광견병에 대한 경각심이 높아졌는데 이런 맥락에서 1736년 출간된 『광견병교상치료방(狂犬病咬傷治療方)』은 전통 의학적 병인론과 치료법을 담고 있었다. 유사한 시기 두 명의 수의사는 모두 서울에 동물병원을 개원한 근대 교육을 받은 일본인이나 광견병에 대한 설명에 있어 차이를 보인다.

「犬의 예방주사 합계 1300여두」, 『매일신보』, 1917.7.5.

「용산 飼犬의 주사」, 『매일신보』, 1917.7.12.

「사견 예방주사, 미친갯병이 유행됨으로」, 『조선일보』, 1923.5.26.

「狂犬豫防注射成績良好」, 『매일신보』, 1923.8.4.

「野犬撲殺數」, 『경남일보』, 1910.6.7.

「昨年野犬撲殺數」, 『매일신보』, 1912.2.16. 조선총독부 야견박살통계는 공식적으로 20년대 이후로 정리되어 있다. 그러나 지역 마다 이미 야견박살이 진행되고 있었던 것으로 보인다.

「撲殺狂犬萬六千」, 『동아일보』, 1924.9.13.

「平壤의 狂犬 박살」, 『매일신보』, 1913.10.29; 「광견병 예방회의」, 『매일신보』, 1917.5.25.

「野犬撲殺의 독려」, 『매일신보』, 1913.7.19.

야견박살이 행해지던 초기부터 백정이 도살업무를 맡았던 것으로 보인다. 1913년 진주에서 “날랜 백정을 수십명 불러 백삼십두를 박살”했다는 기사를 확인할 수 있다. 「晋州의 野犬 搏殺」, 『매일신보』, 1913.4.1.

「휴지통」, 『동아일보』, 1922.7.22.

「촌 부인을 구타 지명」, 『조선일보』, 1923.3.25.

「야견박살대가 사람을 오타 중상」, 『조선일보』, 1925.4.25.

「야견박살통에 8삭잉부 낙태」, 『조선일보』, 1925.12.17.

「야견박살은 본지를 위반」, 『동아일보』, 1926.6.4.

「衡平社員이 野犬의 撲殺을 절대 不應, 畜牛屠殺은 부득이하나 野犬搏殺은 못하겠다고」, 『매일신보』, 1924.12.21.

조선총독부 가축위생통계는 사람에 있어 광견병을 별도로 공수병으로 칭하고 있다. 이에 따라 해당 자료를 이용한 그래프(그림 2)에서는 공수병이라는 명칭을 사용하였다.

광견 피해 인원과 이환동물 수 등의 통계는 1926년부터 1942년까지의 자료만 비교 가능하다.

「野犬界의 恐慌期 야견박살실행」, 『시대일보』, 1925.5.13.

일본에서 광견병 백신은 도쿄제국대학 전염병연구소, 기타사토연구소를 비롯한 6개 연구소에서 제조 판매했고, 교토제국대학 의학부, 오사카부청, 효고현청과 조선총독부, 대만총독부에서는 판매는 하지 않았으나 제조한 것으로 기록되어 있다(山脇圭吉, 1935: 102-103).

1919년 당시 축견광견병 예방제의 경우 5ml 1병당 50전의 예산이 책정되었다. 「傳染病豫防液, 同血淸及狂犬病豫防劑等賣下規程左ノ通定メ大正8年4月1日ヨリ施行ス」, 『朝鮮總督府警務總監部 告示 第1號』 大正 1946號, 1919.2.4.

“경찰서로부터 이첩되어 온 가검물 중 일부 철저하지 못하여 감정불능의 경우가 허다하고(중략) 주의하여 송부하기를 바란다”. “광견병 발생 보고서 중 인축에 교상을 입히고 도망간 개는 행방불명이므로 이 경우 결과적으로 이 개는 광견병인지 감정이 불가능하게 되는데 단순히 개가 물었다고 해서 광견병으로 추단할 수 없으므로 (후략)” 『조선수의축산학회보』 제1권, 175; 이시영(2010: 395)에서 재인용.

소가 개에게 물렸다는 명백한 병력을 가지고 있어도 감별진단이 쉽지는 않다. 한 예로 1982년 독일 한 지역의 소 광견병 의심 사례 222건 중, 확진된 것은 97건뿐이었다. 광견병에 감염되지 않았던 사례 중 99건을 부검한 결과 68건은 뇌 병변을 보이지도 않았다(Stadtfeld·Haberkorn, 1986: 325-331). 동물에서 광견병 바이러스의 잠복기는 2주에서 3개월 사이이다(OIE, 2013). 소에서는 실험적으로 약 15일 정도 잠복기를 가지는 것으로 확인되었다(Hudson et al., 1996: 85-95).

「狂犬病牛射殺 밋친 개게 물녀서 밧갈든 소가 밋처」, 『每日申報』, 1927.8.29; 「농우에 광견병」, 『조선일보』, 1934.11.10; 「狂犬에게물려 農牛六頭鼈死」, 『동아일보』, 1936.1.22.

「광견에게 물닌 소가 주인을 물어 사망」, 『동아일보』, 1933.2.20.

「야견박살자의 무리한 행발」, 『조선일보』, 1935.10.3.

「야견박살하다 노인을 찍어」, 『동아일보』, 1937.7.8.

「여적(餘滴)」, 『동아일보』, 1940.1.23.

「눈물겨운 구명운동」, 『조선일보』, 1940.5.17.

물론 수역예방령은 소를 비롯한 경제동물의 질병 방역과 검역을 중점적으로 다루며 일본으로 이출하는 소의 우역, 탄저, 구제역의 예방이 주요 목적이었다.

개의 등록제가 시행되고 있는 현재 시점에서도 전국 규모로 개의 수를 파악하는 것은 난해한 작업이다. 누락되는 수가 상당수 있을 것으로 생각되나, 당시 조선총독부의 『가축위생통계』 (1942: 112-113)와 통계연보에 따르면 1934년 전국 개의 수가 1,391,147마리로 전국 호수 4,010,606 (朝鮮總督府 統計年報, 1941: 16-17)로 추정할 때 약 35%의 가구가 개를 키우고 있었다.

「益山郡各面所에 畜犬市塲化」, 『동아일보』, 1938.1.28.

「狂犬의 發生은 文明의 耻辱」, 『매일신보』, 1934.12.7.